La bibliothèque libre.

s. m. On donnait ce nom à toute machine; d'où est venu le mot engineor, engingneur, pour désigner l'homme chargé de la fabrication, du montage et de l'emploi des machines; d'où le nom d'ingénieur

donné de nos jours à toute personne occupée de

l'érection des ponts, du tracé des voies, de la

construction des usines, des machines, des navires, des fortifications,

etc.; d'où enfin le nom de génie donné au corps.

Parmi les engins du moyen âge, il y a les engins

employés pour un service civil, comme les engins propres

à monter ou transporter des fardeaux, les grues, les

chèvres, les treuils, les machines hydrauliques, les presses;

puis les engins de guerre, lesquels se divisent en engins offensifs,

engins défensifs et engins à la fois offensifs et

défensifs.

Il est certain que les Romains possédaient des machines

puissantes pour transporter et monter les matériaux

énormes qu'ils ont si souvent mis en œuvre dans leurs

constructions. Vitruve ne nous donne sur ce sujet que des

renseignements peu étendus et très-vagues. Les Grecs

étaient fort avancés dans les arts mécaniques; ce

qui ne peut surprendre, si l'on songe aux connaissances qu'ils avaient

acquises en géométrie dès une époque fort

ancienne et qu'ils tenaient peut-être des Phéniciens.

Depuis l'antiquité, les puissances mécaniques n'ont pas

fait un pas; les applications seules de ces puissances se sont

étendues, car les lois de la mécanique dérivent de

la géométrie; ces lois ne varient pas, une fois connues;

et parmi tant de choses, ici-bas, qu'on donne comme des

vérités, ce sont les seules qui ne peuvent être

mises en doute.

Les anciens connaissaient le levier, le coin, la vis, le plan

incliné, le treuil et la poulie; comme force motrice, ils

n'employaient que la force de l'homme, celle de la bête de somme,

les courants d'air ou d'eau et les poids. Ils n'avaient pas besoin,

comme nous, d'économiser les bras de l'homme, puisqu'ils avaient

des esclaves, et ils ignoraient ces forces modernes produites par la

vapeur, la dilatation des gaz et l'électricité. Le moyen

âge hérita des connaissances laissées par les

anciens sans y rien ajouter, jusqu'à l'époque où

l'esprit laïque prit la tête des arts et chercha des voies

nouvelles en multipliant d'abord les puissances connues, puis en

essayant de trouver d'autres forces motrices. De même qu'en

cherchant la pierre philosophale, les alchimistes du moyen âge

firent des découvertes précieuses, les mécaniciens

géomètres, en cherchant le mouvement perpétuel,

but de leurs travaux, résolurent des problèmes

intéressants et qui étaient ignorés avant eux ou

peut-être oubliés; car nous sommes disposé à

croire que les Grecs, doués d'une activité d'esprit

merveilleuse, les forces motrices de leur temps admises seules, avaient

poussé les arts mécaniques aussi loin que possible.

[modifier] ENGINS APPLIQUÉS À LA CONSTRUCTION

Nous voyons, dans des manuscrits, bas-reliefs et peintures du IXe au XIIe

siècle, le treuil, la poulie, la roue d'engrenage, la romaine,

les applications diverses du levier et des plans inclinés. Nous

ne saurions préciser l'époque de la découverte du

cric; mais déjà, au XIVe siècle, son principe est parfaitement admis dans certaines machines de guerre.

D'ailleurs chacun sait que le principe en mécanique est

celui-ci, savoir: que la quantité de mouvement d'un corps est le

produit de sa vitesse, c'est-à-dire de l'espace qu'il parcourt

dans un temps donné, par sa masse; et une fois ce principe

reconnu, les diverses applications devaient s'ensuivre naturellement,

avec plus ou moins d'adresse. Dans les constructions romanes, on ne

voit guère que de petits matériaux employés,

matériaux qui étaient montés soit à

l'épaule, soit au bourriquet au moyen de poulies, soit en

employant le treuil à roues que des hommes de peine faisaient

tourner par leur poids (1). Cet engin primitif est encore mis en

œuvre dans certains départements du centre et de l'ouest

de la France; il est puissant lorsque la roue est d'un diamètre

de six mètres, comme celle que nous avons tracée dans cet

exemple, et qu'on peut la faire mouvoir par la force de trois hommes;

mais il a l'inconvénient d'occuper beaucoup de place,

d'être d'un transport difficile, et il ne permet pas de

régler le mouvement d'ascension comme on peut le faire avec les

machines de notre temps employées aux mêmes usages. Le

seul moyen de donner une grande puissance aux forces motrices autrefois

connues, c'était de les multiplier par les longueurs des

leviers. Aussi, pendant le moyen âge, comme pendant

l'antiquité, le levier joue-t-il le principal rôle dans la

fabrication des engins. Les Romains avaient élevé des

blocs de pierre d'un volume énorme à une grande hauteur,

et ils dressaient tous les jours des monostyles de granit ou de marbre

de deux mètres de diamètre à la base sur quinze

à dix-huit mètres de hauteur. Les Phéniciens et

les Égyptiens l'avaient fait bien avant eux; or de pareils

résultats ne pouvaient être obtenus que par la puissance

du levier et les applications très-étendues et

perfectionnées de ce moyen primitif.

On comprend, par exemple, quelle puissance peut avoir un engin

disposé comme celui-ci (2). Soit AB un monostyle posé sur

chantier incliné ayant en C un axe roulant dans une entaille

longitudinale pratiquée dans une forte pièce de bois E,

que l'on calle en X lorsque le chantier est arrivé à sa

place; soient, assemblées dans l'axe et les pièces

inclinées, deux bigues CD, réunies à leur sommet D

comme un pied de chèvre, ainsi que le fait voir le tracé

P; soient des écharpes en bois G, puis un système de

haubans en cordages H fortement serrés par des clefs; soient, le

long des deux bigues, des poulies K, et sur le sol, fixées

à deux pièces longitudinales, d'autres poulies

correspondantes L dont les dernières renvoient les câbles

à deux cabestans placés à distance. Il faudra que

le monostyle AB, si pesant qu'il soit, arrive à décrire

un arc de cercle et à prendre la position a b; on

passera sous son lit inférieur des calles ou un bon lit de

mortier, et lâchant les cordes qui le lient peu à peu, il

glissera sur son chantier et se posera de lui-même sur sa base M.

Il ne s'agit que d'avoir des bigues d'une dimension

proportionnée à la hauteur du bloc à dresser et un

nombre de poulies ou de moufles en rapport avec le poids du bloc. C'est

ce même principe qui est adopté de temps immémorial

dans la construction des petits fardiers (2 bis) propres à

soulever et transporter de grosses pièces de bois.

Mais il était fort rare que les architectes du moyen

âge missent en œuvre des monostyles d'une dimension telle

qu'elle exigeât de pareils moyens. Pour élever des

colonnes monolithes comme celles de la cathédrale de Mantes, de

l'église de Semur en Auxois, du chœur de l'église

de Vézelay, de la cathédrale de Langres, etc., les

architectes pouvaient n'employer que le grand treuil à levier

que nous voyons figuré dans les vitraux et dans les vignettes

des manuscrits. Ce treuil, malgré son volume, pouvait être

transporté sur des rouleaux, et s'il ne s'agissait que

d'élever les colonnes d'un sanctuaire, il n'était besoin

que de lui faire faire une conversion, de façon à placer

son axe normal à la courbe du chevet1.

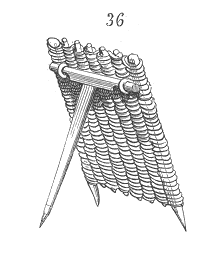

Voici (3) un de ces engins que nous avons essayé de rendre

pratique, car les tracés que nous donnent les peintures

anciennes sont d'une naïveté telle qu'on ne doit les

considérer que comme une indication de convention, une

façon d'hiéroglyphe. En A, on voit le plan de l'engin,

dont le treuil horizontal B est disposé de manière

à pouvoir enrouler deux câbles. Le profil D de cet engin

montre l'un des deux plateaux circulaires C du plan, lesquels sont

munis, sur chacune de leurs faces, de huit dents mobiles, dont le

détail est présenté en G de face et de profil. Les

grands leviers E sont à fourchettes et embrassent les plateaux

circulaires; abandonnés à eux-mêmes, ces leviers

prennent la position KL, venant frapper leur extrémité

sur la traverse L, à cause des contre-poids I. Alors les dents

M, tombées sur la partie inférieure de leur entaille, par

leur propre poids et la position de leur axe, opposent un arrêt

à l'extrémité de la flèche du levier entre

la fourchette; les hommes qui, étant montés par

l'échelle N, posent leurs pieds sur la traverse O, en tirant,

s'il est besoin, sur les échelons, comme l'indique le personnage

tracé sur notre profil, font descendre l'extrémité

du levier O jusqu'en O'. Le plateau a ainsi fait un huitième de

sa révolution et les câbles se sont enroulés sur le

treuil. Abandonnant la traverse O, le levier remonte à sa

première position, sous l'action du contre-poids; les hommes

remontent se placer sur la traverse, et ainsi de suite.

L'échelle N et la traverse O occupant toute la largeur de

l'engin entre les deux leviers, six hommes au moins peuvent se placer

sur cette traverse façonnée ainsi que l'indique le

détail P, et donner aux leviers une puissance

très-considérable, d'autant que ces hommes n'agissent pas

seulement par leur poids, mais par l'action de tirage de leurs bras sur

les échelons. Dans le détail G, nous avons figuré,

en R, une des dents tombée, et, en S, la dent correspondante

relevée. Ces sortes d'engrenages mobiles, opposant une

résistance dans un sens et s'annulant dans l'autre, prenant leur

fonction de dent par suite de la position de la roue, sont

très-fréquents dans les machines du moyen âge.

Villard de Honnecourt en donne plusieurs exemples, et entre autres dans

sa roue à marteaux, au moyen de laquelle il prétend

obtenir une rotation sans le secours d'une force motrice

étrangère.

Le vérin, cet engin composé aujourd'hui de fortes

pièces de bois horizontales dans lesquelles passent deux grosses

vis en bois qui traversent l'une des deux pièces et d'un

pointail vertical qui les réunit, était employé,

pendant le moyen âge, pour soulever des poids

très-considérables, et a dû précéder

le cric. Villard de Honnecourt donne un de ces engins2

dont la puissance est supérieure à celle du cric, mais

aussi est-il beaucoup plus volumineux (4). Une grosse vis en bois

verticale, terminée à sa partie inférieure par un

cabestan, passe à travers la pièce A et tourne au moyen

des pivots engagés dans la sablière B et dans le chapeau

C; deux montants inclinés relient ensemble les trois

pièces horizontales. Deux montants à coulisses D

reçoivent, conformément à la section E, un gros

écrou en bois dur armé de brides de fer et supportant un

anneau avec sa louve F. En virant au cabestan, on faisait

nécessairement monter l'écrou entre les deux rainures des

montants D, et l'on pouvait ainsi soulever d'énormes fardeaux,

pour peu que l'engin fût d'une assez grande dimension.

L'emploi des plans inclinés était

très-fréquent dans les constructions de

l'antiquité et du moyen âge; nous en avons donné un

exemple remarquable à l'article Échafaud(fig.

1 et 2). On évitait ainsi le danger des ruptures de câbles

dans un temps où les chaînes en fer n'étaient pas

employées pour élever des matériaux d'un fort

volume, et

on n'avait pas besoin d'employer des puissances motrices

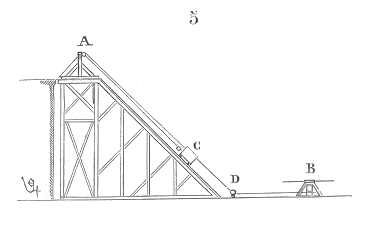

extraordinaires. Il est certain qu'au moyen d'une trémie

élevée suivant un angle de 45 degrés, par exemple

(5), deux poulies étant placées au sommet en A, deux

autres poulies de renvoi en D, et un ou deux cabestans en B, le poids C

étant posé sur des rouleaux, on épargnait beaucoup

de forces; mais il va sans dire que cette manière

d'élever des matériaux propres à la construction

ne pouvait s'employer qu'autant que les bâtiments n'atteignaient

qu'une hauteur très-médiocre: or les édifices du

moyen âge sont souvent fort élevés. Aussi, pour la

construction des œuvres hautes de ces édifices,

paraît-il que l'on employa la chèvre et la grue. Il

existait encore, vers le commencement de notre siècle, sur le

clocher sud de la cathédrale de Cologne, alors

élevée au niveau des voûtes hautes de la nef

environ, une grue soigneusement recouverte d'une chape en plomb et qui

datait du XIVe

siècle, c'est-à-dire du moment où les travaux

avaient été interrompus. Nous ne possédons pas,

sur cet engin curieux, de documents certains; nous n'en connaissons que

la forme générale, qui rappelait celle des grues encore

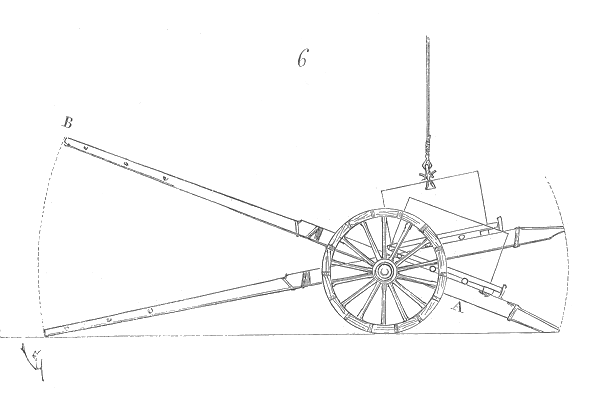

employées pendant le dernier siècle. Les matériaux

étaient apportés à pied d'œuvre sous le bec

de la grue au moyen de grands binards ou fardiers à deux

roues, ainsi que l'indique la fig. 6. Un long timon servant de levier

permettait, lorsque la pierre avait été bardée sur

le plateau A, de soulever ce plateau en abaissant

l'extrémité B, et de faire rouler l'engin jusqu'au point

où le câble de la grue pouvait saisir la pierre au moyen

d'une louve.

Ces engins sont encore en usage aujourd'hui dans les provinces du

Midi. Il n'y a pas plus de vingt ans que des perfectionnements notables

ont été apportés dans le système et la

fabrication des engins employés pour les constructions;

jusqu'alors les engins dont on se servait au XIIIe

siècle étaient aussi employés soit pour

transporter les matériaux d'un point à un autre, soit

pour les élever verticalement. La chèvre, cette admirable

et simple invention qui remonte à la plus haute

antiquité, est encore en usage aujourd'hui, et il est probable

qu'on s'en servira longtemps.

[modifier] ENGINS DE GUERRE

Il est nécessaire, pour mettre de la clarté dans notre

texte, de diviser ces machines en raison de leur fonction : engins d'attaque, engins d'attaque et de défense, engins de défense seulement.

[modifier] Engins offensifs avant l'artillerie à feu.

Vitruve3

parle de trois machines propres à l'attaque: les catapultes, les

scorpions et les balistes. Les catapultes et les scorpions sont

rangés par lui dans la même catégorie; ces engins

étaient destinés à projeter des dards d'une grande

longueur et d'un poids assez considérable. Naturellement c'est

la dimension du projectile qui donne celle de la machine. Le propulseur

consistait en des ressorts de bois tendus au moyen de cordes et de

treuils. Malheureusement Vitruve, qui relève scrupuleusement les

dimensions relatives de chaque partie de ces machines, oublie de nous

décrire leur structure; de sorte qu'il est difficile de se faire

une idée passablement exacte du système adopté.

Perrault, dans sa traduction du texte latin, nous donne la

représentation d'une catapulte4;

mais nous avouons ne pas être satisfait de son

interprétation. Son propulseur ne pourrait avoir qu'une action

très-faible et ferait plutôt basculer le trait qu'il ne

l'enverrait suivant une ligne droite. Végèce5

parle des balistes, des onagres, des scorpions, des arcs-balistes; mais

ses descriptions sont d'un laconisme tel que l'on ne peut en rien tirer

de concluant; nous savons seulement par lui que la baliste était

tendue au moyen de cordes ou de nerfs, que le scorpion était une

baliste de petite dimension, une sorte d'arbalète, «scorpiones dicebant, quas nunc manubalistas vocant;»

que l'onagre lançait des pierres et que la force des nerfs

devait être calculée en raison du poids des projectiles;

mais il se garde bien de nous faire savoir si ces onagres sont des

machines mises en mouvement par des contre-poids, des cordes tordues ou

des ressorts. Les commentateurs de ces auteurs anciens sont d'autant

plus prolixes que les textes sont plus laconiques ou plus obscurs; mais

ils ne nous donnent pas de solutions pratiques.

Si Végèce semble indiquer que la baliste soit une

grande arbalète fixe propre à lancer des traits, Vitruve

prétend que la baliste est destinée à lancer des

pierres dont le poids varie de deux livres à deux cent cinquante

livres; il ne nous fait pas connaître si cet engin est mu par des

contre-poids ou des ressorts. La baliste donnée par Perrault

enverrait son projectile à dix pas, si même il ne tombait

pas sur l'affût. Ammien Marcellin6

est un peu moins obscur dans les descriptions qu'il nous a

laissées des machines de guerre offensives employées de

son temps, c'est-à-dire au IVe siècle.

D'après cet auteur, la baliste est une sorte de grande

arbalète dont le projectile (le javelot) est lancé par la

force de réaction de plusieurs cordes à boyaux tordues.

Le scorpion, que de son temps on appelait onagre, est

positivement le caable du moyen âge, c'est-à-dire un engin

composé d'un style dont le pied est tortillé entre des

cordes tendues, comme la clef d'une scie, et dont la tête, munie

d'une cuiller, reçoit un boulet que ce style en

décliquant envoie en bombe. Ammien Marcellin désigne

aussi cet engin sous le nom de tormentum, de torquere, tordre.

Nos lecteurs ne nous sauront pas mauvais gré de ne rien

ajouter aux textes aussi diffus que peu concluants des commentateurs de

Vitruve, de Végèce, d'Ammien Marcellin; ils voudront bien

nous permettre de passer à l'étude des engins du moyen

âge sur lesquels nous possédons des données un peu

moins vagues.

Les engins d'attaque, depuis l'invasion des barbares jusqu'à

l'emploi de l'artillerie à feu, sont en grand nombre: les uns

sont mus par des contre-poids comme les trébuchets, les

mangonneaux; d'autres par la tension de cordes, de nerfs, de branches

de ressorts de bois ou d'acier, comme les caables, malvéisines

ou male-voisines, les pierrières; d'autres par leur propre poids

et l'impulsion des bras, comme les moutons, béliers, bossons.

Rien ne nous indique que les Romains, avant le Ve

siècle, aient employé des machines de jet à

contre-poids, tandis qu'ils connaissaient et employaient, ainsi que

nous venons de le dire, les engins à ressorts, les grandes

arbalètes à tour7

à un ou deux pieds, ainsi qu'on peut s'en assurer en examinant

les bas-reliefs de la colonne Trajane. Les machines de jet mues par des

contre-poids sont d'une invention postérieure aux machines

à ressorts, par la raison que les engins à ressorts ne

sont que l'application en grand d'une autre arme de main connue de

toute antiquité, l'arc. Les machines à contre-poids

exigent, dans leur fabrication, un si grand nombre de

précautions, de calculs, et des moyens si puissants, qu'on ne

peut admettre qu'elles aient été connues des barbares qui

envahirent les Gaules. Ceux-ci durent imiter d'abord les machines de

guerre romaines, puis aller demander plus tard à Byzance les

inventions très-perfectionnées des Grecs. Les engins inconnus jusqu'alors

dont parlent les annales de Saint-Bertin, et qui furent dressés

devant les murailles d'Angers occupée en 873 par les Normands,

avaient probablement été importés en France par

ces artistes que Charles le Chauve faisait venir de Byzance. Les

annalistes et les poëtes de ces temps reculés, et

même ceux d'une époque plus récente, sont d'un

laconisme désespérant lorsqu'ils parlent de ces engins,

et ils les désignent indifféremment par des noms pris au

hasard dans l'arsenal de guerre, pour les besoins de la mesure ou de la

rime, de sorte que, jusque vers le temps de Charles V, où les

chroniqueurs deviennent plus précis, plus clairs, il est

certaines machines auxquelles on peut difficilement donner leur nom

propre. Nous allons essayer cependant de trouver l'emploi et la forme

de ces divers engins.

Dans la chanson de Roland, on lit:

«Li reis Marsilie est de guerre vencud,

Vus li avez tuz ses castels toluz,

Od vos caables avez fruiset ses murs,

...»

Or, pour que les murs aient été froissés,

endommagés par les caables, il faut admettre que les caables

lançaient des blocs de pierre. Le caable est donc une

pierrière. «Une grande perière, que l'on claime

chaable, si grosse... 8.» Guibert de Nogent, dans son Histoire des Croisades9,

parle des nombreuses balistes qui furent dressées autour des

murailles de la ville de Césarée par l'armée des

chrétiens. Ces caables ou chaables et ces balistes nous

paraissent être une imitation des engins à ressorts en

usage chez les Romains et perfectionnés par les Byzantins. Il

est certain que ces engins avaient une grande puissance, car le

même auteur rapporte que ces machines vomissaient avec fureur les

plus grosses pierres qui, «non-seulement allaient frapper les

murs extérieurs, mais souvent même atteignaient de leur

choc les palais les plus élevés dans l'intérieur

de la ville.» Ces balistes étaient posées sur des

roues et pouvaient ainsi être changées de place suivant le

besoin; c'était là, d'ailleurs, une tradition romaine,

car sur les bas-reliefs de la colonne Trajane on voit quelques-uns de

ces engins posés sur des chariots traînés par des

chevaux. Beaucoup d'auteurs ont essayé, en s'appuyant sur les

représentations peintes ou sculptées du moyen âge,

de rendre compte de la construction de ces machines de jet; mais ces

interprétations figurées nous paraissent être en

dehors de la pratique et ressembler à des jouets d'enfants assez

naïvement conçus. Cependant leur effet, bien qu'il ne

pût être comparé à celui produit par

l'artillerie à feu, occasionnait de tels désordres dans

les travaux de fortification, qu'il faut bien croire à leur

puissance et tâcher d'en donner une idée exacte. C'est ce

à quoi nous nous attachons dans les figurés qui vont

suivre, et qui, tout en respectant les données

générales que nous fournissent les vignettes des

manuscrits et les bas-reliefs, sont étudiés comme s'il

fallait en venir à l'exécution. Bien entendu, dans ces

figurés, nous n'avons admis que les procédés

mécaniques connus des ingénieurs du moyen âge.

Voici donc d'abord un de ces engins, baliste, caable ou

pierrière, mu par des ressorts et des cordes bridées,

propre à lancer des pierres (7). La pièce principale est

la verge A, dont l'extrémité inférieure passe dans

un faisceau de cordes tordues au moyen de clefs B et de roues à

dents C, arrêtées par des cliquets. Les cordes sont

passées dans deux anneaux tenant à la tige à

laquelle la roue à dents vient s'adapter, ainsi que l'indique le

détail D. Ces cordes ou nerfs tordus à volonté

à la partie inférieure de la verge avaient une grande

force de rappel10.

Mais pour augmenter encore la rapidité de mouvement que devait

prendre la verge, des ressorts en bois et nerfs entourés de

cordes, formant deux branches d'arcs E attachées à la

traverse-obstacle, forçaient la verge à venir frapper

violemment cette traverse F, lorsqu'au moyen du treuil G on avait

amené cette verge à la position horizontale. Lorsque la

verge A était abaissée autant que possible, un homme,

tirant sur la cordelette H, faisait échapper la branche de fer I

(voy.le détail K), et la verge ramenée rapidement

à la position verticale, arrêtée par la

traverse-obstacle F, envoyait au loin le projectile placé dans

la cuiller L. On réglait le tir en ajoutant ou en supprimant des

fourrures en dedans de la traverse F, de manière à

avancer ou à reculer l'obstacle, ou en attachant des coussins de

cuir rembourrés de chiffons à la paroi antérieure

de l'arbre de la verge. Plus l'obstacle était avancé,

plus le tir était élevé; plus il était

reculé, plus le tir était rasant. Le projectile

obéissait à la force centrifuge déterminée

par le mouvement de rotation de la cuiller et à la force

d'impulsion horizontale déterminée par l'arrêt de

la traverse F. La partie inférieure de la verge

présentait la section M, afin d'empêcher la

déviation de l'arbre qui, d'ailleurs, était maintenu dans

son plan par les deux tirages des branches du ressort E. Les crochets O

servaient à fixer le chariot en place, au moyen de cordes

liées à des piquets enfoncés en terre, et à

attacher les traits et palonniers nécessaires lorsqu'il

était besoin de le traîner. Quatre hommes pouvaient

abaisser la verge en agissant sur le treuil G. Pour qu'un engin pareil

ne fût pas détraqué promptement par la secousse

terrible que devait occasionner la verge en frappant sur la

traverse-obstacle, il fallait nécessairement que cette traverse

fût maintenue par des contre-fiches en charpente et par des

brides en fer, ainsi que l'indique notre fig. 7. Un profil

géométral (8) fait voir la verge abaissée au moyen

du treuil et la verge frappant la traverse-obstacle, ainsi que le

départ du projectile de la cuiller, les ressorts tendus lorsque

la verge est abaissée, et détendus lorsqu'elle est

revenue à sa position normale.

Des machines analogues à celle-ci servaient aussi à

lancer des traits; mais nous y reviendrons bientôt en parlant des

grandes arbalètes à tour. Nous allons continuer la revue

des engins propres à jeter des pierres ou autres projectiles en

bombe.

Villard de Honnecourt11

nous donne le plan d'un de ces grands trébuchets à

contre-poids si fort employés pendant les guerres des XIIe et XIIIe siècles. Quoique l'élévation de cet engin manque dans le manuscrit de notre architecte picard du XIIIe

siècle, cependant la figure qu'il présente et

l'explication qu'il y joint jettent une vive lumière sur ces

sortes de machines. Villard écrit au bas de son plan la

légende suivante12:

«Se vus voles faire le fort engieng con apiele trebucet prendes

ci gard. Ves ent ci les soles si com il siet sor tierre. Ves la devant

les .ij. windas13

et le corde ploie a coi ou ravale la verge. Veir le poes en cele autre

pagene (c'est cette seconde page qui manque). Il y a grant fais al

ravaler, car li contrepois est mult pesans. Car il i a une huge plainne

de tierre. Ki .ij. grans toizes a de lonc et .viiij. pies de le, et

.xij. pies de profont. El al descocier de le fleke14

penses. Et si vus en donez gard, car ille doit estre atenue a cel

estancon la devant.» Le plan donné par Villard

présente deux sablières parallèles espacées

l'une de l'autre de huit pieds, et ayant chacune trente-quatre pieds de

long. À quatorze pieds de l'extrémité

antérieure des sablières est une traverse qui, à

l'échelle, paraît avoir vingt-cinq pieds de long; puis

quatre grands goussets, une croix de Saint-André horizontale

entre les deux sablières longitudinales; près de

l'extrémité postérieure, les deux treuils

accompagnés de deux grands ressorts horizontaux en bois. C'est

là un engin énorme, et Villard a raison de recommander de

prendre garde à soi au moment où la verge est

décochée. Présentons de suite une

élévation perspective de cette machine, afin que nos

lecteurs puissent en prendre une idée générale.

Villard ne nous donne que le plan des sablières sur le sol, mais

nombre de vignettes de manuscrits nous permettent de compléter

la figure. Un des points importants de la description de Villard, c'est

le cube du contre-poids. Ces huches ne sont pas des

parallélipipèdes, mais des portions de cylindres dans la

plupart des anciennes représentations: or, en donnant à

cette huche la forme indiquée dans notre fig. 9 et les

dimensions exprimées dans le texte de Villard, nous trouvons un

cube d'environ 20 mètres; en mettant le mètre de terre

à 1,200 kil., nous obtenons 26,000 kil. «Il y a grand faix

à ravaler.» Pour faire changer de place un pareil poids,

il fallait un levier d'une grande longueur: la verge était ce

levier; elle avait de quatre toises à six toises de long (de

huit à douze mètres), se composait de deux pièces

de bois fortement réunies par des frettes en fer et des cordes,

et recevant entre elles deux un axe en fer façonné ainsi

que l'indique le détail A. Les tourillons de cet axe entraient

dans les deux pièces verticales B, renforcées,

ferrées à leur extrémité et maintenues dans

leur plan par des contre-fiches. En cas de rupture du tourillon, un

repos C recevait le renfort C', afin d'éviter la chute de la

verge et tous les dégâts que cette chute pouvait causer.

Voyons comme on manœuvrait cet engin, dont le profil

géométral est donné (1O). Lorsque la verge

était laissée libre, sollicitée par le

contre-poids C, elle prenait la position verticale AB. C'était

pour lui faire abandonner cette position verticale qu'il fallait un

plus grand effort de tirage, à cause de l'aiguité de

l'angle formé par la corde de tirage et la verge; alors on avait

recours aux deux grands ressorts de bois tracés sur le plan de

Villard et reproduits sur notre vue perspective (fig. 9). Les cordes

attachées aux extrémités de ces deux ressorts

venaient, en passant dans la gorge de deux poulies de renvoi,

s'attacher à des chevilles plantées dans le second treuil

D (fig. 1O); en manœuvrant ce treuil à rebours, on bandait

les deux cordes autant que pouvaient le permettre les deux ressorts.

Préalablement, la boucle E, avec ses poulies jumelles F, dans

lesquelles passait la corde de tirage, avait été

fixée à l'anneau G au moyen de la cheville H (voy. le

détail X). La poulie I roulait sur un cordage peu tendu K,L,

afin de rendre le tirage des treuils aussi direct que possible. Au

moment donc où il s'agissait d'abaisser la verge, tout

étant ainsi préparé, un servant étant

monté attacher la corde double à l'anneau de la poulie de

tirage, on décliquait le treuil tourné à rebours,

les ressorts tendaient à reprendre leur position, ils faisaient

faire un ou deux tours au treuil D dans le sens voulu pour l'abattage

et aidaient ainsi aux hommes qui commençaient à agir sur

les deux treuils, ce qui demandait d'autant moins de force que la verge

s'éloignait de la verticale. Alors on détachait les

boucles des cordes des ressorts

et on continuait l'abattage sur les deux treuils en a b et a' b'.

Huit hommes (deux par levier pour un engin de la dimension de celui

représenté fig. 10), dès l'instant que la verge

était sortie de la ligne verticale au moyen des ressorts,

pouvaient amener celle-ci suivant la position A'B'. Le chargeur prenait

la poche en cuir et cordes M, la rangeait dans la rigole horizontale en

M', plaçait dedans un projectile; puis, d'un coup de maillet, le

décliqueur faisait sauter la cheville H. La verge,

n'étant plus retenue, reprenait la position verticale par un

mouvement rapide et envoyait le projectile au loin. C'est ici où

l'on ne se rend pas, faute de l'expérience acquise par la

pratique, un compte exact de l'effet des forces combinées, de la

révolution suivie par le projectile et du moment où il

doit quitter sa poche. Quelques commentateurs paraissent avoir

considéré la poche du projectile comme une

véritable fronde se composant de deux attaches, dont une fixe et

l'autre mobile, de manière que, par le mouvement de rotation

imprimé au projectile, l'une des deux attaches de la fronde

quittait son point d'attache provisoire, et le projectile ainsi

abandonné à lui-même décrivait dans l'espace

une parabole plus ou moins allongée.

D'abord, bien des causes pouvaient modifier le décrochement

de l'une des cordes de la fronde: le poids du projectile, son tirage

plus ou moins prononcé sur l'une des deux cordes, un

léger obstacle, un frottement. Il pouvait se faire ou que le

décrochement eût lieu trop tôt, alors le projectile

était lancé verticalement et retombait sur la tête

des tendeurs; ou qu'il ne se décrochât pas du tout, et

qu'alors, rabattu avec violence sur la verge, il ne la brisât. En

consultant les bas-reliefs et les vignettes des manuscrits, nous ne

voyons pas figurés ces ceux brides de fronde et l'attache

provisoire de l'une d'elles; au contraire, les brides de la fronde

paraissent ne faire qu'un seul faisceau de cordes ou de

lanières, avec une poche à l'extrémité,

comme l'indique nos figures. De plus, nous voyons souvent, dans les

vignettes des manuscrits, une seconde attache placée en

contre-bas de l'attache de la fronde et qui paraît devoir brider

celle-ci, ainsi que le fait voir même la vignette (11) reproduite

dans les éditions française et anglaise de Villard de

Honnecourt. Ici le tendeur tient à la main cette bride

secondaire et paraît l'attacher à la queue de la fronde.

C'est cette bride, ce sous-tendeur, que dans nos deux fig. 9 et 10 nous

avons tracé en P, le supposant double et pouvant être

attaché à différents points de la queue de la

fronde; on va voir pourquoi.

Soit (12) le mouvement de la verge, lorsque après avoir

été abaissée elle reprend brusquement la position

verticale par l'effet du contre-poids. Le projectile devra

décrire la courbe ABC. Or il arrive un moment où la

fronde sera normale à l'arc de cercle décrit par la

verge, c'est-à-dire où cette fronde sera exactement dans

le prolongement de la verge qui est le rayon de cet arc de cercle.

Alors le projectile, mu par une force centrifuge considérable,

tendra à s'échapper de sa poche. Il est clair que la

fronde sera plus rapidement amenée dans la ligne de prolongement

de la verge suivant que cette fronde sera plus courte et que le poids

du projectile sera plus considérable. Si la fronde arrive dans

le prolongement de la ligne de la verge lorsque celle-ci est au point D

de l'arc de cercle, le projectile ne sera pas lancé du

côté des ennemis, mais au contraire sur ceux qui sont

placés derrière l'engin. Il y avait donc un premier

calcul à faire pour donner à la fronde une longueur

voulue, afin qu'ayant à lancer un poids de... elle arrivât

dans le prolongement de la ligne de la verge lorsque celle-ci

était près d'atteindre son apogée. Mais il fallait

alors déterminer par une secousse brusque le départ du

projectile, qui autrement aurait quitté le rayon en

s'éloignant de l'engin presque verticalement. C'était

pour déterminer cette secousse qu'était fait le

sous-tendeur P. Si ce sous-tendeur P était attaché en P',

par exemple, de manière à former avec la verge et la

queue de la fronde le triangle P'OR, la queue OP' ne pouvait plus

sortir de l'angle P'OR, ni se mouvoir sur le point de rotation O. Mais

le projectile C continuant sa course forçait la poche de la

fronde à obéir à ce mouvement d'impulsion jusqu'au

moment où cette poche, se renversant tout à fait, le

projectile abandonné à lui-même était

appelé par la force centrifuge et la force d'impulsion

donnée par l'arrêt brusque du sous-tendeur à

décrire une parabole C'E.

Si, comme l'indique le tracé S, le sous-tendeur P était fixé en P, c'est-à-dire plus près de l'attache de la queue de la fronde, et formait un triangle POR dont l'angle O' était moins obtus que celui de l'exemple précédent,

la secousse se faisait sentir plus tôt, la portion de la fronde

laissée libre décrivait une portion de cercle CC, ou plutôt une courbe CC', par suite du mouvement principal de la verge; le projectile C',

abandonné à lui-même sous le double mouvement de la

force centrifuge principale et de la force centrifuge secondaire

occasionnée par l'arrêt P, était lancé suivant une ligne parabolique C''E,

se rapprochant plus de la ligne horizontale que dans l'exemple

précédent. En un mot, plus le sous-tendeur P était

raidi et fixé près de l'attache de la fronde, plus le

projectile était lancé horizontalement; plus, au

contraire, ce sous-tendeur était lâche et attaché

près de la poche de la fronde, plus le projectile était

lancé verticalement. Ces sous-tendeurs étaient donc un

moyen nécessaire pour régler le tir et assurer le

départ du projectile.

S'il fallait régler le tir, il fallait aussi éviter

les effets destructeurs du contre-poids qui, arrivé à son

point extrême de chute, devait occasionner une secousse terrible

à la verge, ou briser tous les assemblages des contre-fiches.

À cet effet, non-seulement le mouvement du contre-poids

était double, c'est-à-dire que ce contre-poids

était attaché à deux bielles avec deux tourillons,

mais encore, souvent aux bielles mêmes, étaient

fixés des poids en bascule, ainsi que le font voir nos figures

précédentes. Voici quel était l'effet de ces poids

T. Lorsque la verge se relevait brusquement sous l'influence de la

huche chargée de terre ou de pierres, les poids T, en descendant

rapidement, exerçaient une influence sur les bielles au moment

où la huche arrivait au point extrême de sa chute et

où elle était retenue par la résistance

opposée par la verge. Les poids n'ayant pas à subir

directement cette résistance, continuant leur mouvement de

chute, faisaient incliner les bielles suivant une ligne gh et

détruisaient ainsi en partie le mouvement de secousse

imprimé par la tension brusque de ces bielles. Les poids T

décomposaient, jusqu'à un certain point, le tirage

vertical produit par la huche, et neutralisaient la secousse qui

eût fait rompre tous les tourillons, sans altérer en rien

le mouvement rapide de la verge, en substituant un frottement sur les

tourillons à un choc produit par une brusque tension.

Ces engins à contre-poids furent en usage jusqu'au moment

où l'artillerie à feu vint remplacer toutes les machines

de jet du moyen âge. Le savant bibliophile M. Pichon

possède un compte (attachement) de ce qui a été

payé pour le transport d'un de ces engins en 1378, lequel avait

servi au siège de Cherbourg. Voici ce curieux document, que son

possesseur a bien voulu nous communiquer: «La monstre Thomin le

bourgois de Pontorson gouvernour de l'engin de la dite ville, du

maistre charpentier, de V autres charpentiers, de X maçons et

cancours, de XL tendeurs et XXXI charrêt à compter le

cariot qui porte la verge d'iceluy engin; pour trois charreltiers qui

sont ordennés servir celui engin au siége de Cherbourt,

venu à Carentan et nous Endouin Channeron, dotteur en la

seigneurie, bailly de Costentin et Jehan des Îles, bailly illec

pour le roy notre sire es terres qui furent au roy de Navarre, comis et

députez en ceste partie, de par nos seigneurs les

généraulx commis, du roy notre sire pour le fait dudit

siége; le XV jour de novembre l'an MCCCLXXVIII.»

«Et premièrement:»

«Le dit Thomin le maistre gonduom dudit engin, X jours. . . . . .XΓ

vault pour X jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DΓ

Some ci dessus.»

«Michel Rouffe, maistre charpentier dudit engin, X jours. . . . .VΓ

vault pour X jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CΓ

Etc.»

Suit le compte des charpentiers, maçons, tendeurs, charrettes

et chevaux. Cet attachement fait connaître l'importance de ces

machines qui exigeaient un personnel aussi nombreux pour les monter et

les faire agir. Le chiffre de quarante tendeurs indique assez la

puissance de ces engins: car, en supposant qu'ils fussent

divisés en deux brigades (leur service étant

très-fatigant, puisqu'ils étaient chargés de la

manœuvre des treuils), il fallait donc vingt tendeurs pour

abaisser la verge du trébuchet. Les maçons étaient

probablement employés à dresser les aires de niveau sur

lesquelles on asseyait l'engin15. Pierre de Vaux-Cernay, dans son Histoire des Albigeois,

parle de nombreux mangonneaux dressés par l'armée des

croisés devant le château des Termes, et qui jetaient

contre cette place des pierres énormes, si bien que ces

projectiles firent plusieurs brèches. Au siége du

château de Minerve (en Minervois), dit ce même auteur,

«on éleva du côté des Gascons une machine de

celles qu'on nomme mangonneaux, dans laquelle ils travaillaient nuit et

jour avec beaucoup d'ardeur. Pareillement, au midi et au nord, on

dressa deux machines, savoir une de chaque côté; enfin, du

côté du comte, c'est-à-dire à l'orient,

était une excellente et immense pierrière, qui chaque

jour coûtait vingt et une livres pour le salaire des ouvriers qui

y étaient employés.» Au siége de

Castelnaudary, entrepris contre Simon de Montfort, le comte de Toulouse

fit «préparer un engin de grandeur monstrueuse pour ruiner

les murailles du château, lequel lançait des pierres

énormes, et renversait tout ce qu'il atteignait... Un jour le

comte (Simon de Montfort) s'avançait pour détruire la

susdite machine; et comme les ennemis l'avaient entourée de

fossés et de barrières tellement que nos gens ne

pouvaient y arriver...» En effet, on avait toujours le soin

d'entourer ces engins de barrières, de claies, tant pour

empêcher les ennemis de les détruire que pour

préserver les hommes qui les servaient. Au siége de

Toulouse, Pierre de Vaux-Cernay raconte que, dans le combat où

Simon de Montfort fut tué, «le comte et le peu de monde

qui était avec lui se retirant à cause d'une grêle

de pierres et de l'insupportable nuée de flèches qui les

accablaient, s'arrêtèrent devant les machines,

derrière des claies, pour se mettre à l'abri des unes et

des autres; car les ennemis lançaient sur les nôtres une

énorme quantité de cailloux au moyen de deux

trébuchets, un mangonneau et plusieurs engins...» C'est

alors que Simon de Montfort fut atteint d'une pierre lancée par

une pierrière que servaient des femmes sur la place de

Saint-Sernin, c'est-à-dire à cent toises au moins de

l'endroit où se livrait le combat. Quelquefois les anciens

auteurs semblent distinguer, comme dans ce passage, les

trébuchets des mangonneaux. Les mangonneaux sont certainement

des machines à contre-poids comme les trébuchets; mais

les mangonneaux avaient un poids fixe placé à la queue de

la verge au lieu d'un poids mobile, ce qui leur donnait une

qualité particulière.

Villard de Honnecourt appelle l'engin à contre-poids suspendu par des bielles, à contre-poids en forme de huche, trébuchet;

d'où l'on doit conclure que si le mangonneau est aussi un engin

à contre-poids, ce ne peut être que l'engin-balancier, tel

que celui figuré dans le bas-relief de Saint-Nazaire de

Carcassonne16 et dans beaucoup de vignettes de manuscrits17.

Nous avons vu que la fronde du trébuchet a ses deux branches

attachées à la tête de la verge, et que le

projectile quitte la poche de cette fronde par l'effet d'une secousse

produite par des sous-tendeurs. Dans les représentations des

engins à verge et à balancier, l'un des bras de la fronde

est fixé à l'extrémité de la verge et

l'autre est simplement passé dans un style disposé de

telle façon que, quand la verge arrive à son

apogée, ce bras de fronde quitte son style et le projectile est

lancé comme la balle d'une fronde à main. Cet engin,

ainsi que nous le disions tout à l'heure, possède

d'autres qualités que le trébuchet. Le trébuchet,

par son mouvement brusque, saccadé, était bon pour lancer

les projectiles par-dessus de hautes murailles, sur des combles, comme

nos mortiers lancent les bombes; mais il ne pouvait faire

décrire au projectile une parabole très-allongée

se rapprochant de la ligne horizontale. Le tir du mangonneau pouvait se

régler beaucoup mieux que celui du trébuchet, parce qu'il

décrivait un plus grand arc de cercle et qu'il était

possible d'accélérer son mouvement.

Essayons donc d'expliquer cet engin.

D'abord (voy. fig. 13) la verge, au lieu de passer dans l'axe du

tourillon, se trouvait fixée en dehors, ainsi que l'indique le

tracé en A. À son extrémité

inférieure, qui s'élargissait beaucoup (nous allons voir

comment et pourquoi), étaient attachés des poids, lingots

de fer ou de plomb, ou des pierres, maintenus par une armature et un

coffre de planches B. Dans son état normal, la verge, au lieu

d'être verticale comme dans le trébuchet, devait

nécessairement s'incliner du côté de l'ennemi,

c'est-à-dire sur la face de l'engin18,

à cause de la position du contre-poids et celle de l'arbre. Pour

abaisser la verge, on se servait de deux roues C, fixées

à un treuil et correspondant à deux poulies de renvoi D.

Il est clair que devant l'ennemi, il n'était pas possible de

faire monter un servant au sommet de la verge pour y fixer la corde

double de tirage avec sa poulie et son crochet, d'abord parce que cette

corde et cette poulie devaient être d'un poids assez

considérable, puis parce qu'un homme qui se serait ainsi

exposé aux regards ennemis eût servi de point de mire

à tous les archers et arbalétriers. Nous avons vu tout

à l'heure que ces engins étaient entourés de

barrières et de claies destinées à garantir les

servants qui restaient sur le sol. Au moyen d'un petit treuil E,

attaché aux parois de la caisse du contre-poids et mu par deux

manivelles, on amenait, à l'aide de la corde double F passant

par deux fortes poulies G, la poulie H et son crochet auquel

préalablement on avait accroché l'autre poulie K. La

verge abaissée suivant l'inclinaison LM, on faisait sauter le

crochet de la poulie K, et la verge décrivait l'arc de cercle

MN. Les servants précipitaient ce mouvement en tirant sur

plusieurs cordes attachées en O, suivant la direction OR. Si,

lors du décliquement de la verge, les servants tiraient vivement

et bien ensemble sur ces cordes, ils faisaient décrire à

l'extrémité supérieure de la verge un arc de

cercle beaucoup plus grand que celui donné par la seule action

du contre-poids, et ils augmentaient ainsi la force d'impulsion du

projectile S au moment de son départ. Pour rattacher la poulie K

à la poulie H, on tirait celle-ci au moyen d'un fil P en

déroulant le treuil E, on descendait cette poulie H aussi bas

qu'il était nécessaire, on y rattachait la poulie K, on

appuyait de nouveau sur le treuil E. Cette manœuvre était

assez rapide pour qu'il fût possible d'envoyer douze projectiles

en une heure.

Pour faciliter l'abaissement de la verge, lorsque les tendeurs

agissaient sur les deux grandes roues C, les hommes

préposés à la manœuvre des cordes du

balancier B tiraient sur ces cordes attachées en O, suivant la

ligne OV. Lorsque la verge était abaissée, les servants

chargés de l'attache de la fronde étendaient les deux

brides de cette fronde dans la rigole T. L'une de ces brides restait

fixée à l'anneau X, l'autre était sortie

d'elle-même du style U; les servants avaient le soin de replacer

l'anneau de cette seconde bride dans le style et, bien entendu,

laissaient passer ces deux brides par-dessus la corde double de tirage

de la verge, ainsi que l'indique la coupe Z, présentant en a l'extrémité de la verge abaissée avec sa poulie H en h, sa poulie K en k, les deux poulies D en d, les deux brides de la fronde en gg. Lorsque le décliqueur agissait sur la petite bascule e du crochet, la poulie K tombait entre les deux sablières, la verge se relevait et les deux brides gg

tiraient le projectile S. On observera ici que le projectile S

étant posé dans la poche de la fronde, les deux brides de

cette fronde devant être égales en longueur, l'une, celle

attachée à l'anneau X, est lâche, tandis que celle

fixée au style est presque tendue. L'utilité de cette

manœuvre va tout à l'heure être

démontrée. On voudra bien encore examiner la position du

contre-poids lorsque la verge est abaissée; cette position est

telle que la verge devait se trouver en équilibre; que, par

conséquent, l'effort des tendeurs, pour l'amener à son

déclin, devait être à peu près nul, ce qui

permettait de tendre la corde sur la poulie k, ainsi que

l'indique la coupe Z; que cet équilibre, obtenu par les

pesanteurs principales reportées sur le tourillon A, rendait

efficace le tirage des hommes préposés au balancier,

puisqu'au moment du décliquement il devait y avoir une sorte

d'indécision dans le mouvement de la verge; que ce tirage

ajoutait alors un puissant appoint au poids du balancier, ce qui

était nécessaire pour que la fronde fonctionnât

convenablement.

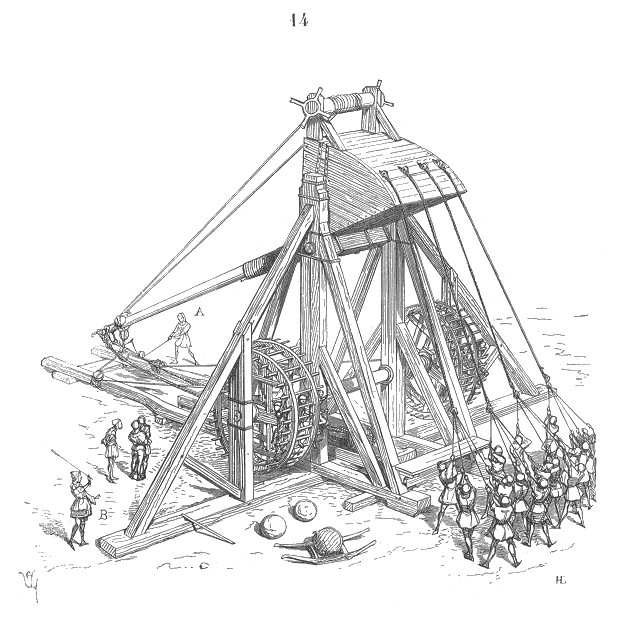

La fig. 14 représente le mangonneau du côté de

sa face antérieure, au moment où la verge est

abaissée. Les six hommes agissant sur les deux grands treuils

sont restés dans les roues afin de dérouler le

câble doublé lorsque la verge aura lancé le

projectile qui est placé dans la poche de la fronde. Seize

hommes s'apprêtent à tirer sur les quatre cordes

attachées à la partie inférieure du contre-poids.

Le décliqueur est à son poste, en A, prêt à

faire sauter le crochet qui retient l'extrémité de la

verge abaissée. Le maître de l'engin est en B; il va

donner le signal qui doit faire agir simultanément le

décliqueur et les tireurs; à sa voix, la verge

n'étant plus retenue, sollicitée par les seize hommes

placés en avant, va se relever brusquement, entraînant sa

fronde, qui, en sifflant, décrira une grande courbe et lancera

son projectile.

Examinons maintenant comment la fronde devait être

attachée pour qu'une de ses branches pût quitter en temps

opportun le style de l'engin, afin de laisser au projectile la

liberté de s'échapper de la poche.

Voici (15) l'extrémité de la verge; on voit, en A,

l'attache fixe qui se compose d'un long étrier tournant sur un

boulon B; puis, en C, le style en fer, élargi à sa base,

et en D la boucle qui n'entre dans ce style que jusqu'à un

certain point qu'elle ne peut dépasser à cause de cet

élargissement. Lorsque l'étrier est sollicité par

l'une des brides de la fronde (voy.le profil G), il faut que son anneau

E tombe sur la circonférence décrite par l'anneau F de la

boucle, circonférence dont, bien entendu, la verge est le rayon;

il faut aussi que l'étrier ne puisse dépasser la ligne IE

et soit arrêté en K par la largeur du bout de la verge.

Tant que la bride de la fronde attachée à l'anneau E de

l'étrier n'a pas, par suite du mouvement imprimé,

dépassé la ligne EE'; prolongement de la ligne IE,

l'autre bride de la fronde tire sur la boucle F obliquement, de telle

façon que cette boucle ne peut quitter le style C.

Ceci compris, la figure 16 indique le mouvement de rotation de la

verge. La bride mobile de la fronde ne quittera le style que lorsque le

projectile aura dépassé le rayon du cercle décrit

par la verge, qu'au moment où les brides de la fronde formeront

avec la verge un angle, ainsi qu'il est tracé dans la position

A. Alors, l'une des brides de la fronde continuera à tirer sur

l'étrier, tandis que l'autre se relâchera, et la force

centrifuge imprimée au projectile fera échapper la boucle

du style, comme nous le voyons en M. Le projectile libre décrira

sa parabole. Si le mouvement de rotation de la verge était

égal ou progressivement

accéléré, il arriverait un moment où le

projectile se trouverait dans le prolongement de la ligne de la verge

(rayon) pour ne plus quitter cette ligne qu'au moment où la

verge s'arrêterait. Mais il n'en est pas ainsi, grâce

à la disposition du tourillon hors de la ligne de la verge, de

la place du contre-poids hors d'axe et du tirage des hommes pour

hâter le mouvement de rotation au moment du décliquement;

une force d'impulsion très-violente est d'abord donnée

à la verge et par suite au projectile; celui-ci, sous l'empire

de cette force première, décrit sa courbe plus rapidement

que la verge ne décrit son arc-de-cercle, d'autant que le

mouvement de celle-ci se ralentit à mesure qu'elle approche de

son apogée; dès lors, les brides de la fronde doivent

faire un angle avec la verge, ainsi qu'on le voit en M.

C'étaient donc les hommes placés à la base du

contre-poids qui réglaient le tir, en appuyant plus ou moins sur

les cordes de tirage. S'ils appuyaient fortement, la verge

décrivait son arc de cercle avec plus de rapidité, la

force centrifuge du projectile était plus grande; il

dépassait plus tôt la ligne de prolongement de la verge;

le bras mobile de la fronde se détachait plus tôt et le

projectile s'élevait plus haut, mais parcourait un moins grand

espace de terrain. Si, au contraire, les hommes du contre-poids

appuyaient mollement sur les cordes de tirage ou n'appuyaient pas du

tout, le projectile était plus lent à dépasser la

ligne de prolongement de la verge; le bras mobile de la fronde se

détachait plus tard, et le projectile, n'abandonnant sa poche

que lorsque celle-ci avait dépassé la verticale,

s'élevait moins haut, mais parcourait un espace de terrain plus

étendu. Ainsi le mérite d'un bon maître engingneur

était, d'abord, de donner aux brides de la fronde la longueur

voulue en raison du poids du projectile, puis de régler

l'attache de ces deux brides, puis enfin de commander d'appuyer plus ou

moins sur les cordes de tirage, suivant qu'il voulait envoyer son

projectile plus haut ou plus loin.

Il y avait donc une différence notable entre le

trébuchet et le mangonneau. Le trébuchet était un

engin beaucoup moins docile que le mangonneau, mais il exigeait moins

de pratique, puisque pour en régler le tir il suffisait d'un

homme qui sût attacher les brides de sous-tension de la fronde.

Le mangonneau devait être dirigé par un engingneur habile

et servi par des hommes au fait de la manœuvre, sinon il

était dangereux pour ceux qui l'employaient. Il est, en effet,

quelquefois question de mangonneaux qui blessent et tuent leurs

servants: une fausse manœuvre, un tirage exercé mal

à propos sur les cordes du contre-poids, et alors que celui-ci

avait déjà fait une partie de sa révolution,

pouvait faire décrocher la bride de la fronde trop tard et

projeter la pierre sur les servants placés à la partie

antérieure de l'engin.

Il serait superflu d'insister davantage sur le mécanisme de

ces engins à contre-poids; nous n'avons prétendu ici que

donner à cette étude un tour plus pratique que par le

passé. Il est clair que pour connaître exactement les

effets de ces formidables machines de guerre, il faudrait les faire

fabriquer en grand et les mettre à l'épreuve, ce qui

aujourd'hui devient inutile en face des canons rayés; nous avons

pensé qu'il était bon de faire connaître seulement

que nos pères apportaient dans l'art de tuer les hommes la

subtilité et l'attention qu'ils mettaient à leur

bâtir des palais ou des églises. Ces batteries d'engins

à contre-poids, qui nuit et jour envoyaient sans trève

des projectiles dans les camps ou les villes ennemies, causant de si

terribles dommages qu'il fallait venir à composition,

n'étaient donc pas des joujoux comme ceux que l'on nous montre

habituellement dans les ouvrages sur l'art militaire du moyen

âge. Les projectiles étaient de diverses sortes: boulets

de pierre, paquets de cailloux, amas de charognes, matières

incendiaires, etc19.

Les Orientaux, qui paraissent être les premiers inventeurs de

ces engins à contre-poids, s'en servaient avec avantage

déjà dès le XIe siècle. Ils employaient aussi les pierrières, chaables, pierrières turques,

au moyen desquelles ils jetaient sur les ouvrages ennemis non-seulement

des pierres, mais aussi des barils pleins de matières

inflammables (feu grégeois) que l'eau ne pouvait

éteindre, et qui s'attachaient en brûlant sur les

charpentes des hourds ou des machines.

Joinville nous a laissé une description saisissante des

terribles effets de ces engins. «Le roy ot conseil, dit-il, quand

il s'agit de passer un des bras du Nil devant les Sarrasins, que il

feroit faire une chauciée par mi la rivière pour passer

vers les Sarrasins. Pour garder ceux qui ouvroient (travaillaient)

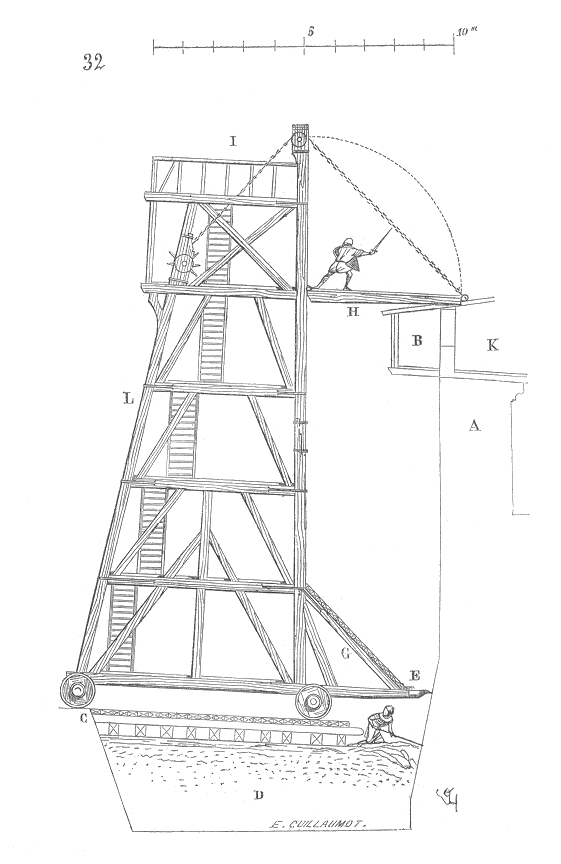

à la chauciée, et fit faire le roy deux beffrois que l'en

appele chas-chastiau (nous parlerons tout à l'heure de ces

sortes d'engins); car il avoit deux chastiaus devant les chas et deux

massons (palissades) derrière les chastiaus, pour couvrir ceulz

qui guieteroient (qui feraient le guet), pour (contre) les copz des

engins aux Sarrazins, lesquiex avoient seize engins touz drois (sur une

même ligne, en batterie). Quant nous venimes là, le roy

fist faire dix huit engins, dont Jocelin de Cornaut estoit mestre

engingneur (un maître engingneur commandait donc la

manœuvre de plusieurs engins). Nos engins getoient au leur, et

les leurs aus nostres; mès onques n'oy dire que les nostres

feissent biaucop... Un soir avint, là où nous guietions

les chas-chastiaus de nuit, que il nous avièrent un engin que

l'en appèle perrière, ce que il n'avoient encore fait, et

mistrent le feu gregoiz en la fonde de l'engin (cuiller de l'engin)...

Le premier cop que il jetèrent vint entre nos deux chastelz, et

chaï en la place devant nous que l'ost avoit fait pour boucher le

fleuve. Nos esteingneurs (on avait donc des hommes spécialement

chargés d'éteindre les incendies allumés par les

ennemis) furent appareillés pour estaindre le feu; et pour ce

que les Sarrazins ne pooient trère à eulz (tirer sur ces

éteigneurs), pour les deux eles des paveillons que le roy y

avoit fait faire (à cause des ouvrages palissadés qui

réunissaient les chas-chatelz), il traioient tout droit vers les

nues, si que li pylet (les dards) leur cheoient tout droit vers eulz

(tombaient verticalement sur eux). La manière du feu gregois

estoit tele, que il venoit bien devant aussi gros comme un tonnel de

verjus (comme un baril), et la queue du feu qui partoit de li (la

fusée), estoit bien aussi grant comme un grant glaive; il

faisoit tele noise au venir (tel dommage en tombant), que il sembloit

que ce feust la foudre du ciel; il sembloit un dragon qui volast par

l'air, tant getoit grant clarté, que l'on véoit parmi

l'ost comme se il feust jour, pour la grant foison du feu qui jetoit la

grant clarté...»

Ces barils remplis de matières inflammables paraissent

être lancés par des pierrières ou caables comme

celui représenté fig. 7 et 8; ils étaient munis

d'une fusée et contenaient une matière composée de

soufre, d'huile de naphte, de camphre, de bitume ou de résine,

de poussière de charbon, de salpêtre et peut-être

d'antimoine. À cette époque, au milieu du XIIIe

siècle, il semble, d'après Joinville, que nos machines de

jet fussent inférieures à celles des Turcs, puisque notre

auteur, toujours sincère, a le soin de dire que nos engins ne

produisaient pas grand effet. Ce n'est guère, en effet,

qu'à la fin du XIIIe siècle que les engins

paraissent être arrivés, en France, à une grande

perfection. On s'en servait beaucoup dans les guerres du XIVe siècle et même après l'invention de l'artillerie à feu.

Les trébuchets, les mangonneaux étaient placés,

par les assiégés, derrière les courtines, sur le

sol, et envoyaient leurs projectiles sur les ennemis en passant

par-dessus la tête des arbalétriers posés sur les

chemins de ronde. Mais, outre les pierrières ou caables, que

l'on mettait en batterie au niveau des chemins de ronde sur des

plates-formes en bois élargissant ces chemins de ronde (ainsi

que nous l'avons fait voir dans l'article Architecture Militaire,

fig. 32), les armées du moyen âge possédaient

encore l'arbalète à tour, qui était un engin

terrible, avec lequel on lançait des dards d'une grande

longueur, des barres de fer rougies au feu, des traits garnis

d'étoupe et de feu grégeois20

en forme de fusées. Ces arbalètes à tour avaient

cet avantage qu'elles pouvaient être pointées comme nos

pièces d'artillerie, ce que l'on ne pouvait faire avec les

mangonneaux ou les trébuchets: car, pour ces derniers engins,

s'il était possible de régler le tir, ce ne pouvait

être toujours que dans un même plan; si on voulait faire

dévier le projectile à droite ou à gauche, il

fallait manœuvrer l'engin entier, ce qui était long. Aussi

les mangonneaux et les trébuchets n'étaient

employés que dans les sièges, soit par les

assiégeants pour envoyer des projectiles sur un point des

défenses de la ville, soit par les assiégés pour

battre des travaux d'approche ou des quartiers ennemis. Les

arbalètes à tour tiraient sur des groupes de

travailleurs, sur des engins, sur des colonnes serrées, et elles

produisaient l'effet de nos pièces de campagne, à la

portée près; car leurs projectiles tuaient des files

entières de soldats, rompaient les engins, coupaient leurs

cordes, traversaient les mantelets et les palissades.

Voici (17) un ensemble perspectif et des détails de

l'arbalète à tour. On la faisait mouvoir au moyen des

trois roues, dont deux étaient fixées à la

traverse inférieure A et la troisième à la partie

mobile B de l'affût. Un pointail C, posé sur une

crapaudine ovoïde D, ainsi que l'indique le détail C',

maintenait l'affût sur un point fixe servant de pivot. Il

était donc facile de régler le tir sur plan horizontal.

Pour abaisser ou relever le tir, c'est-à-dire pour viser de bas

en haut ou de haut en bas, on pouvait d'abord démonter la roue

extrême E, laisser reposer l'affût sur les deux galets en

olive F; alors le tir prenait la direction F'G (voy. le profil X). Si

on voulait abaisser quelque peu le tir, on relevait la partie

supérieure H de l'affût au moyen de la double

crémaillère K et des deux roues d'engrenage I, auxquelles

on adaptait deux manivelles. S'il était nécessaire

d'abaisser le tir, on laissait la roue E et on élevait la partie

supérieure de l'affût au moyen des

crémaillères. La partie inférieure de

l'affût se mouvait sur le tourillon L. Le propulseur se composait

de deux branches doubles d'acier passées dans des cordages de

nerfs tortillés, comme on le voit dans notre tracé

perspectif, et appuyées à leur extrémité

contre les deux montants du châssis. Pour bander ces cordes de

nerfs autant qu'il était besoin, des tubes de fer étaient

passés entre elles; on introduisait des leviers dans ces tubes,

soit par une de leurs extrémités, soit par l'autre, pour

ne pas permettre aux cordes de se détortiller, et on fixait

l'extrémité de ces leviers aux deux brancards M. Si l'on

sentait que les cordes se détendissent, on appuyait un peu sur

ces leviers en resserrant leurs attaches de manière à ce

que les deux branches de l'arc fussent toujours également

bridées. Pour bander cet arc, dont les deux

extrémités étaient réunies par une corde

faite avec des crins, des nerfs ou des boyaux, on accrochait les deux

griffes N à cette corde; puis, agissant sur les deux grandes

manivelles O, on amenait la corde de l'arc, au moyen des deux

crémaillères horizontales, jusqu'à la double

détente P, laquelle, pour laisser passer la corde, était

rentrée ainsi que l'indique le détail R. Cette

détente était manœuvrée par une tige S

munie, à son extrémité, d'un anneau mobile T, que

l'on passait dans une cheville lorsque la détente était

relevée U. Ramenant alors quelque peu les

crémaillères, la corde venait s'arrêter sur cette

double détente U, qui ne pouvait rentrer dans l'affût. On

appuyait la base du projectile sur la corde en le laissant libre dans

la rainure. Et le pointeur ayant tout préparé faisait

sortir l'anneau T de la cheville d'arrêt, tirait à lui la

tige S; la double détente disparaissait, et la corde revenait

à sa place normale en projetant le dard (voy. le plan Y). Une

légère pression exercée sur le dard par un ressort

l'empêchait de glisser dans sa rainure si le tir était

très-plongeant. Avec un engin de la dimension donnée dans

notre figure, on pouvait lancer de plein fouet un dard de plus de cinq

mètres de long, véritable soliveau armé de fer,

à une assez grande distance, c'est-à-dire à

cinquante mètres au moins, de façon à rompre des

machines, palis, etc. Ces engins lançant des projectiles de

plein fouet étaient ceux qui causaient le plus de

désordre dans les corps de troupes et particulièrement

dans la cavalerie; aussi ne s'en servait-on pas seulement dans les

siéges, mais encore en campagne, au moins pour protéger

des campements ou pour appuyer un poste important.

On se servait aussi d'un engin à ressort, dont la puissance

était moindre, mais dont l'établissement était

plus simple et pouvait se faire en campagne avec le bois qu'on se

procurait, sans qu'il fût nécessaire d'employer ces

crémaillères et toutes ces ferrures qui demandaient du

temps et des ouvriers spéciaux pour les façonner. Cet

engin est fort ancien et rappelle la catapulte des Romains de

l'antiquité. Il se compose (18) d'un arbre vertical cylindrique,

avec une face plate (voy. le plan A) tournant au moyen de deux

tourillons. À la base de cet arbre est fixé un

châssis triangulaire posé sur deux roues et relié

audit arbre par deux liens ou contre-fiches. Des ressorts en bois vert

sont fortement attachés au pied de l'arbre avec des brides en

fer et des cordes de nerfs. Un treuil fixé sur deux montants,

entre les contre-fiches, est mu par des manivelles et roues

d'engrenage. Un bout de corde avec un crochet est fixé à

l'extrémité supérieure du ressort, et une autre

corde, munie d'un crochet à bascule B, s'enroule sur le treuil

après avoir passé dans une poulie de renvoi. Quatre

hommes amènent le ressort. Un dard passe par un trou

pratiqué à l'extrémité supérieure de

l'arbre D, et un support mobile à fourchette E, s'engageant dans

les crans d'une crémaillère F, permet d'abaisser ou de

relever le tir, ainsi que le fait voir le profil G. Lorsque le ressort

est tendu, le pointeur fixe le dard, fait mouvoir le châssis

inférieur sur sa plate-forme suivant la direction du tir et,

appuyant sur la cordelle C, fait sauter le crochet: le ressort va

frapper le dard à sa base et l'envoie au loin dans la direction

qui lui a été donnée. La fig. 19 donne le plan de

cet engin.

L'artillerie à feu était employée que,

longtemps encore, on se servit de ces engins à contre-poids,

à percussion, et de ces arbalètes à tour, tant on

se fiait en leur puissance; et même la première artillerie

à feu n'essaya pas tout d'abord d'obtenir d'autres effets. Les

caables, les pierrières, les trébuchets, les mangonneaux

envoyaient à toute volée de gros boulets de pierre qui

pesaient jusqu'à deux et trois cents livres; ces machines ne

pouvaient lancer des projectiles de plein fouet. On les remplaça

par des bombardes avec lesquelles on obtenait les mêmes

résultats; et les engins à feu envoyant des balles de

but-en-blanc, dès le XIVe siècle, n'étaient que de petites pièces portant des projectiles de la grosseur d'un biscaïen.

[modifier] Engins offensifs à feu

Du jour où l'on eut reconnu la puissance des gaz

dégagés instantanément par la poudre à

canon, on eut l'idée d'utiliser cette force pour envoyer au loin

des projectiles pleins, des boulets de pierre ou des boîtes de

cailloux. On trouva qu'il y avait un grand avantage à remplacer

les énormes et dispendieux engins dont nous venons de donner

quelques exemples par des tubes de fer que l'on transportait plus

facilement, qui coûtaient moins cher à établir et

que l'ennemi ne pouvait guère endommager. Nous n'avons vu nulle

part que la noblesse militaire se soit occupée de perfectionner

les engins de guerre, ou de présider à leur

exécution. Tous les noms d'engingneurs sont des noms roturiers.

Si Philippe-Auguste, Richard Cœur de Lion et quelques autres

souverains guerriers paraissent avoir attaché de l'importance

à la fabrication des engins, ils recouraient toujours à

des maîtres engingneurs qui paraissent être sortis du

peuple. Ce dédain pour les combinaisons qui demandaient un

travail mathématique et la connaissance de plusieurs

métiers, tels que la charpenterie, la serrurerie, la

mécanique, la noblesse l'apporta tout d'abord dans la

première étude de l'artillerie à feu; elle ne

parut pas tenir compte de cette formidable application de la poudre

explosible, et laissa aux gens de métier le soin de chercher les

premiers éléments de l'art du bombardier.

En 1356, le prince Noir assiégea le château de Romorantin; il employa, entre autres armes de jet, des canons

à lancer des pierres, des carreaux et des ballottes pleines de

feu grégeois. Ces premiers canons étaient longs, minces,

fabriqués au moyen de douves de fer, ou fondues en fer ou en

cuivre, renforcés de distance en distance d'anneaux de fer, et

transportés à dos de mulet ou sur des chariots. Ces

bouches à feu, qu'on appelait alors acquéraux, sarres ou spiroles, et plus tard veuglaires,

se composaient d'un tube ouvert à chaque bout; à l'une

des extrémités s'adaptait une boîte contenant la

charge de poudre et le projectile, c'est-à-dire qu'on chargeait

la pièce par la culasse; seulement cette culasse était

complètement indépendante du tube et s'y adaptait au

moyen d'un étrier mobile, ainsi que l'indique la fig. 20. En A,

on voit la boîte et la pièce coupées

longitudinalement; en B, la coupe sur ab; en C, la boîte réunie à la pièce au moyen de l'étrier qui s'arrête sur les saillies dd' des anneaux dentelés; en D, la même boîte se présentant latéralement avec l'étrier e,

muni de sa poignée pour le soulever et enlever la boîte

lorsque la pièce a été tirée. Les points

culminants g réservés sur chacun des anneaux

dentelés servaient de mire. Nous ne savons trop comment se

pointaient ces pièces;

elles étaient probablement suspendues à des

tréteaux par les anneaux dont elles étaient munies. Les

boîtes mobiles adaptées à l'un des bouts du tube

laissaient échapper une partie notable des gaz, et devaient

souvent causer des accidents; aussi on renonça aux boîtes

adaptées, pour faire des canons fondus d'une seule pièce

et se chargeant par la gueule. Il y a quelques années, on a

trouvé dans l'église de Ruffec (Charente) deux canons qui

paraissent appartenir au XIVe

siècle: ce sont des tubes en fonte de fer, sans boîtes,

fermés à la culasse et suspendus par deux anneaux.

Nous donnons (21) ces deux pièces, qui sont d'une petite

dimension; en A, nous avons tracé un fragment de canon qui nous

paraît appartenir à la même époque, et qui a

été trouvé dans des fouilles à

Boulogne-sur-Mer.

En 1380, les Vénitiens se servirent de bouches à feu

dans la guerre contre les Génois, et ces pièces

étaient appelées ribaudequins. Ces premières pièces d'artillerie à feu furent remplacées par les bombardes et les canons.

Dès 1412, l'usage des bombardes et canons faisait

disparaître les engins offensifs pour la défense des

places. «Il résulte, dit Jollois dans son Histoire du siége d'Orléans

(1428), d'un relevé fait avec soin par feu l'abbé Dubois,

qu'en 1428 et 1429 la ville d'Orléans possédait

soixante-onze bouches à feu, tant canons que bombardes, toutes

en cuivre. Dans le nombre de ces bouches à feu sont compris le

canon qui avait été prêté à la ville

d'Orléans par la ville de Montargis, un gros canon qu'on avait

nommé Rifflard21,

une bombarde faite, dit le journal du siége, par un nommé

Guillaume Duisy, très-subtil ouvrier, qui lançait des

boulets de pierre de cent vingt livres pesant, et si énorme

qu'il fallût vingt-deux chevaux22

pour la conduire avec son affût du port à

l'Hôtel-de-ville. Ces deux canons et cette énorme bombarde

étaient mis en batterie sur la tour de la croiche de Meuffray,

sise entre le pont et la poterne Chesneau, d'où ils foudroyaient

le fort des Tournelles dont les Anglais s'étaient

emparés. Parmi les bouches à feu que nous venons

d'indiquer, il faut compter un canon23

qui lançait des boulets de pierre jusqu'à l'île

Charlemagne... Ce ne fut que sous le règne de Louis XI qu'on

substitua des boulets de fer aux boulets de pierre.» Cependant on

employait encore ces derniers à la fin du XVe siècle.

Quoique les noms de canon et de bombarde aient

été donnés indifféremment aux bouches

à feu qui lançaient des boulets de pierre cependant la

bombarde paraît avoir été donnée de

préférence à un canon court et d'un

très-gros diamètre, lançant les projectiles

à toute volée; tandis que le canon, d'un plus faible

diamètre, plus long, pouvait envoyer des boulets de but en blanc.

Ces bombardes sont quelquefois désignées sous le nom de basilics.

Au siége de Constantinople, en 1413, Mahomet II mit en batterie

des bombardes de 200 livres de boulets de pierre. Ces pièces

avaient été fondues par un Hongrois. Une de ces bombardes

était même destinée à envoyer un boulet de

850 livres; deux mille hommes devaient la servir et dix paires de

bœufs la traîner; mais elle creva à la

première épreuve et tua un grand nombre de gens. En 1460,

Jacques II d'Écosse fit fondre une bombarde monstrueuse, qui

creva au premier coup.

Vers cette époque, on renonça aux boîtes emboutiés, mais on fit des canons et bombardes avec boîtes encastrées,

principalement pour les pièces qui n'étaient pas d'un

très-gros diamètre; car pour les bombardes qui portaient

60 livres de balles et plus, on les fabriqua en fonte de fer ou de

cuivre, ou même en fer forgé, en forme de tube, avec un

seul orifice.

Il existe encore quelques bombardes fabriquées au moyen de

douves de fer plat, cerclées par des colliers de fer comme des

barils; peut-être ces pièces sont-elles les plus

anciennes: elles ne se chargeaient pas au moyen de boîtes

à poudre, mais comme nos bouches à feu modernes, si ce

n'est qu'on introduisait la poudre au moyen d'une cuiller, puis une

bourre, puis le boulet, puis un tampon de foin ou d'étoupes,

à l'aide d'un refouloir.

La plus belle bouche à feu que nous connaissions ainsi fabriquée se trouve dans l'arsenal de Bâle

(Suisse) (22). Elle est en fer forgé. La culasse A est

forgée d'un seul morceau; l'âme se compose d'un douvage de

lames de fer de 0,03 c. d'épaisseur sur 0,06 c. de largeur. Ces

douves sont maintenues unies par une suite d'anneaux de fer plus ou

moins épais; en B est un anneau beaucoup plus fort sous lequel

est interposé une bande de cuivre. En C est figurée la

gueule du canon, dont l'âme n'a pas moins de 0,33 c. de

diamètre. La lumière est très-étroite. Dans

le même arsenal, on voit une autre pièce de cuivre de 2m,00 de longueur; elle date de 1444 et porte un écu aux armes de Bourgogne. Pendant le XVe

siècle, on fabriquait des bouches à feu de dimensions

très-variables, depuis le fauconneau, qui ne portait qu'une

livre de balle, jusqu'à la bombarde, qui envoyait des

projectiles en pierre de deux cents livres et plus24.

Ces bombardes n'étaient guère longues en proportion de

leur diamètre et remplissaient à peu près l'office

de mortiers envoyant le projectile à toute volée: elles

se chargeaient par la gueule. On se servait aussi de projectiles creux