|

Geschichte der k. k.

Artillerie

- die Anfänge -

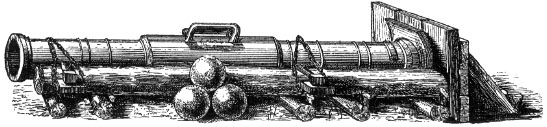

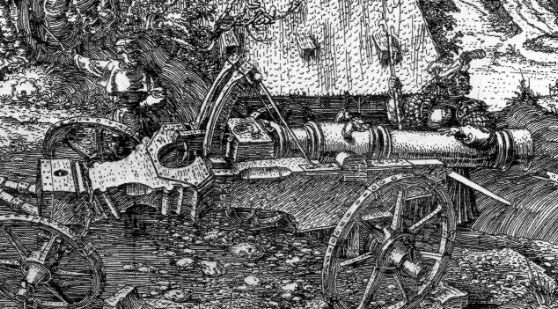

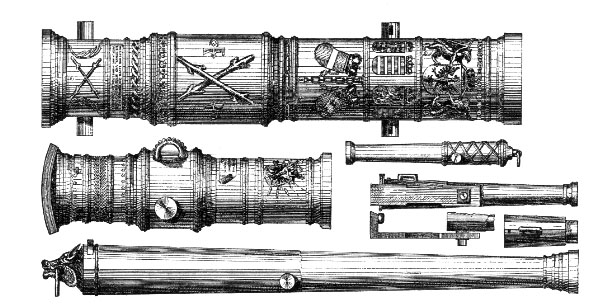

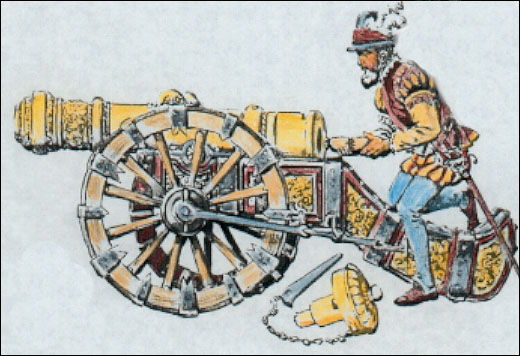

Das erste - noch vorhandene - österreichische Geschütz ist der "große Pumhardt", der im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien zu besichtigen ist, und der spätestens 1350 in Steyer hergestellt wurde. 1529 von den Türken erbeutet, wurde er von ihnen "zugenagelt", da sie ihn wegen des enormen Gewichtes nicht fortbringen konnten. Fälschlicherweise wird er deshalb manchmal auch als türkisches Geschütz bezeichnet. Zu dieser Zeit wurden Geschütze vorwiegend bei der Belagerung von Burgen eingesetzt. Die Ersten, die Geschütze in größeren Mengen bei Feldzügen in den gegen sie geführten Kreuzzügen einsetzten waren die böhmischen Hussiten unter Johann v. Zizka und Prokop dem Kahlen (Prokop Holý) Die Böhmen brachten die Artillerie auf eine hohe Stufe der Entwicklung so dass sie Jahrhunderte lang den Ruhm gewandter Büchsenmeister genossen und bis in das 19. Jh. einen großen Teil des österreichischen Artillerie-Personal stellten. Das Wort "Artillerie" leitet sich wahrscheinlich von "Ars (artis) tollere" - die Kunst zu schießen ab. Es gibt aber auch andere Auslegungen. In der älteren Fachliteratur ist auch die Bezeichnung "Arkelley" zu finden. Die Geschütze dieser Zeit waren Einzelanfertigungen, sie wurden von "Büchsenmeistern" auf Bestellung von Städten oder (später) den herrschenden Fürsten hergestellt. Geschützrohre und ihre Erzeugung In den Anfangsjahren wurden die Geschützrohre aus Schmiedeeisen hergestellt. Von der Art waren es Mörser, die für den Wurf in hohem Bogen dienten. Sie wurden "Pumhardt" genannt, aus dem sich später der Name "Bombarde" ableitete. Geschütze für den direkten Schuss hatten längere Rohre und wurden "Büchsen" oder "Metzen" genannt. Der Innendurchmesser der Rohre war am hinteren Ende kleiner und wurde "Pulversack" oder "Kammer" genannt. Glockengießern gelang es aber schon Ende des 14. Jh. auch bronzene Rohre zu gießen. Der tschechische Chronist Hájek von Libocan erwähnt bereits 1373 einen Glockengießer aus Prag, der Geschützrohre zu gießen verstand. Auch in Nürnberg sind bronzene Geschütze Ende des 14. Jh. nachgewiesen.  Rohr mit Sattel im Ansatz Geschützlafetten gab es nicht. Die Rohre wurden auf Wagen transportiert, am Ort der Belagerung auf eine grobe Unterlage aus Balken gelagert und durch Keile in die gewünschte Richtung postiert. Eine schnelle Änderung der Schussrichtung war nicht möglich. Um eine Verschiebung durch den Rückstoß beim Schuss aufzufangen und so das umständliche Neuausrichten zu vermeiden, wurden am hinteren Ende des Rohres mächtige Verpfählungen und Verschanzungen angebracht. Diese "Anstoss" oder "Preller" genannten Holzbauten waren gleichzeitig Schutzdeckung für die Bedienungsmannschaft. Sie hielten aber nicht lange, nach mehreren Schüssen musste der Preller erneuert werden. Die Anzahl der Schüsse, die aus diesen "Monstern" pro Tag abgegeben wurden war dem entsprechend gering. Als die Hussiten 1422 die Burg Karlstein in der Nähe von Prag belagerten, führten sie 5 große Hauptbüchsen und 46 kleinere Geschütze mit. Bei zwei der großen zersprang bereits nach dem 6 bzw. 7 Schuss das Rohr, beim dritten nach dem 32 Schuss, obwohl pro Tag nur 1 bis 2 Schüsse abgegeben wurden. Nach fünf Monaten Belagerung mussten die Hussiten unverrichteter Dinge abziehen. Die Stadt Braunschweig besaß ein Geschütz, das "faule Grete" genannt wurde und ein Kaliber von 69 cm hatte. Es verschoss 380 kg schwere Steinkugeln. Im Verlauf von 317 Jahren hat dieses Geschütz neun Schüsse abgegeben, davon vier gegen den Feind! Zwei davon bei der Belagerung der Stadt durch Herzog Heinrich d. Ä. 1492. Das Geschütz konnte nicht gerichtet werden, so dass die Büchsenmeister warten mussten, bis sich der Feind in die Schusslinie begab (was dieser allerdings zu vermeiden wusste). Der Umstand, dass eine Änderung der Höhenrichtung nur durch Eingraben oder Heben des Ladefußes möglich war, führte zu einer Verbesserung des Ladewagens, den die Burgunder erfanden. Sie wurden "Burgunderlafetten" genannt. Sie sind bereits Räderlafetten, an deren Stirnende eine zweite scharnierartig befestigt ist und die in jeden beliebigen Vertikalwinkel zur ersteren gebracht werden kann. Dies wird durch zwei auf der unteren Lade befestigten Ständer (Richthörner) ermöglicht. Die Erfindung von Schildzapfen (sie soll unter Karl VIII. im Lager Pont d´Arche erfolgt sein) machte die obere Lade entbehrlich, das Rohr drehte sich mit seinen Zapfen in der unteren Lade.  Burgunderlafette (Ausschnitt aus einer

Eisenätzung, A. Dürer 1518)

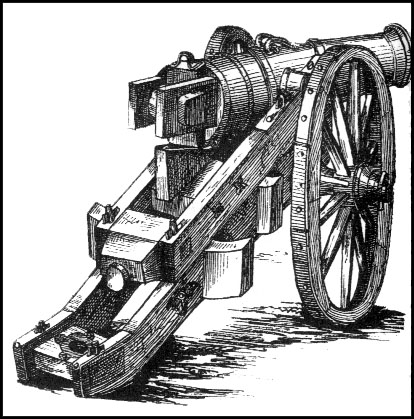

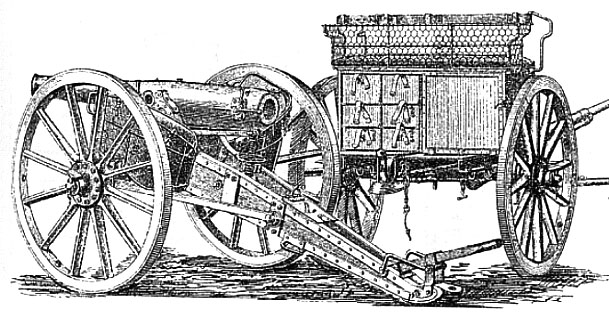

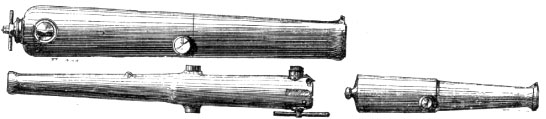

Die Richthörner wurden später durch eine Richtstange ersetzt, welche sich in der unteren Lade vertikal bewegte und mittels eines Bolzen in verschiedenen Höhen justiert werden konnte. Auf seinem oberen Ende ruhte das Hinterstück des Rohres auf. Es gab auch Konstruktionen, bei der die Richtstange mittels eines Zahnrades und Zahnbogen bewegt wurde (angeblich von einem Warschauer Jesuiten 1650 erfunden). Die Mehrzahl der Büchsenmeister bediente sich aber eines Keiles, den sie unter das Hinterstück des Rohres schoben und der ein sehr genaues Richten ermöglichte. Die Idee, ein Geschütz aus seiner Feuerstellung leicht in ein vierrädriges Fahrzeug zu verwandeln wurde erst Ende dieser Periode verwirklicht und da auch nur für die kleineren Geschütze. Es entstand die erste "Protze", ein kleines, zweirädriges Fuhrwerk mit einer Gabeldeichsel. Die Geschosse Das Hauptgeschoss dieser Zeit war die Kugel. Sie war aus Stein, Ziegel, Schlacke, Bronze, Eisen oder Blei. Die mittelalterliche Artillerie bediente sich der Steinkugel. Sie wurden vornehmlich vor Ort von Steinmetzen hergestellt und blieben bis in das 17. Jh. in Verwendung. Eisenkugeln waren anfangs schwer zu erzeugen, auch zersprangen die Rohre oft wegen der höheren Gasspannung. Sie wurden durch Schmieden erzeugt, da man den Guss noch nicht beherrschte. Erst in der zweiten Hälfte des 15. Jh. werden Eisenkugeln allgemeiner, wobei Österreich wegen seiner blühenden Eisenindustrie der Vorreiter war. In den Zeughäuser Kaiser Maxmilians lagerten Eisenkugeln die hundert- und mehr Pfund wogen! Bleikugeln verwendete man nur für kleinere Geschütze bis zu höchstens 6 Pfund. Man verwendete aber Blei auch zum Umgießen von Steinkugeln um sie widerstandfähiger zu machen; bei Eisenkugeln, um die Reibung zwischen Kugel und Rohrwand zu vermindern. Es wurde auch bereits das Schiessen mit mehreren kleinen Geschossen aus einem größeren Kaliber praktiziert (also eine Art Vorläufer der Kartätsche). Diese Art wurde Hagel- oder Igelschüsse genannt. Außerdem wurden Feuerkugeln, manchmal auch Eisenstangen verwendet. Die - je nach Geschoss berechnete - Pulverladung wurde im Rohr durch einen Holzklotz (Vorschlag) von der Kugel getrennt. Bei längeren Rohren wurde auch Werg, Rasen, Stroh etc. verwendet. Zur Zündung der Ladung wurden anfangs glühende Eisenstäbe oder Feuerschwamm verwendet, mit dem man das in das Zündloch geschüttete feine Pulver entzündete. Bald wurde jedoch die Lunte (wie bei Musketen) zum Entzünden üblich. Die Büchsen Die für den geraden Schuss bestimmten Geschütze nannte man "Büchsen" oder auch "Stücke". Nach Gestaltung der Bohrung und der Ladeweise (Kammerbüchsen, sogen. "Vögler" waren Hinterlader) und der Art der Munition gab es "Steinbüchsen"," Loth- und Hagelbüchsen"; nach der Art der Lafettierung "Bock- Karren- oder Tarasbüchsen". Auch die Haufnitze (frühere Art der Haubitze) gehört zu den Büchsen. Die Hauptbüchsen (auch Hauptstücke) waren die größten Kaliber. Sie hatten Bohrungsdurchmesser von 30 - 80 cm und verschossen Kugeln von 48 bis 733 kg . Jedes dieser Geschütze, die oft Jahrhunderte im Dienst waren, hatte seinen - meist weiblichen - Namen. Die kleineren Büchsen (Geschosse unter 100 Pfund) nannte man später "Metzen". Die Hussiten, die Anfangs nicht über viel Geschütz verfügten, erzeugten diese aus erbeuteten Glocken und schafften ein Mittelding zwischen Mörser und Viertelbüchse, das leicht und handlich war. Sie nannten es "Houfnice". Daraus abgeleitet der spätere Name Haubitze. Für Feldschlachten und Verteidigung der Wagenburgen benutzten sie die Tarasbüchse. Der Name kommt aus Spanien (taraxia = große Schlange). Sie verschoss Eisenkugeln, hatte ein relativ kurzes Rohr und ein Kaliber von 10 - 20 cm. Aus größeren Geschützen, die die Hussiten von eroberten Burgen hatten, verschossen sie außer Kugeln auch allerlei Unrat und Aas In den deutschen Ländern bürgerte sich der Name "Schlange" ein. Seltener kommen sogen. "Orgel- oder Hagelbüchsen" vor. Mehrere kleinere Rohre waren in einem Gestell zusammengefasst was die Schussfolge beschleunigte. Es ist von Interesse, dass noch bis Mitte des 14. Jh. ungefähr die Hälfte der "Hagel- oder Igelschüsse" genannt.kleineren Kaliber Kammerbüchsen - also Hinterlader - waren. Erst später bevorzugte man Vorderlader. Die Hussiten führten auch eine besondere "Maschine" ein - den Kriegswagen. Es war dies ein umgebauter Leiterwagen, dessen Seiten aus dicken Bohlen bestanden, die im Stande auch heruntergeklappt werden konnten, so das eine feste Wand entstand die bis zum Boden reichte. Aneinadergereiht, bildeten sie die Wagenburg. Die Wagen waren mit 6 "Feuerohren" ausgestattet, manchmal auch kleineren "Schlangen". Sie waren drehbar in Bollgabeln angebracht. Auch andere Heere bedienten sich dieser Technik, nirgends aber in so großem Maße und ausgefeilter Technik wie die bei Hussiten. Geschützbedienung - die Büchsenmeister Wer waren die ersten Artilleristen? Es gab ja kein "stehendes Heer", die Geschütze wurden nach jeder Belagerung oder Feldzug in die Zeughäuser zurückgebracht. Die Artillerie ist in den Städten entstanden, sie war also eine "bürgerliche" Waffe und vom Adel über Jahrhunderte mit Missachtung bedacht. Das Geschütz ist eine zusammengesetzte Maschine; Metall, Holz und Pulver sind seine drei wichtigsten Bestandteile. Bei den strengen Zunftgesetzten der Zeit gab es kein Handwerk, welches alle drei genannten Elemente behandeln bzw. bearbeiten durfte. Die Glocken- und Kannengießer erzeugten das Rohr, Zimmermänner bauten das Gerüst und die Wägen, welche Schmied und Schlosser beschlugen. Das Pulver machten Alchimisten oder Apotheker, Steinmetze die Kugeln. Für die Zusammensetzung und die Bedienung wurden Männer gebraucht, die das richtige Verständnis von der Sache mit den handwerkmäßigen Techniken hatten. Sie kamen aus den verschiedensten Klassen und Ständen. Es waren frühere Ärzte, Gelehrte, Ritter, Bürger, auch Priester, vorrangig jedoch Handwerker. Diese Spezialisten wurden in den deutschsprachigen Ländern "Büchsenmeister" (ungarisch "puszkarz, slowakisch "puskár") genannt. Die Büchsenmeister erzeugten die Geschütze, in vielen Fällen bedienten sie diese auch. Sie waren eine selbständige Gesellschaft, nicht Handwerker und nicht Soldaten. Sie bildeten eine Zunft oder Gilde für sich und verstanden bald wichtige Freiheiten und Privilegien zu erringen. Sie unterschieden sich von den Handwerkern dadurch, dass sie ihre Kunst frei ausüben durften, ohne von einem Zunft- oder Gildenmeister abhängig zu sein. Im Frieden waren sie beschäftigungslos, es sein denn, sie befassten sich auch mit der Herstellung der Geschütze. Städte oder Burgherren hielten sich aber nach ihrem Geschützstande einen oder mehrere Büchsenmeister, die für die Wartung und Reparaturen, bzw. Anfertigung von neuen Geschützen zuständig waren. Vor allem die reichen Hansestädte leisteten sich mehrere Büchsenmeister. Im Jahre 1423 schickte die Stadt Nürnberg 50 geübte Büchsenmeister unter Peter Haidnaber gegen die Hussiten, gegen deren geschickte Büchsenmeister jene König Sigismunds nicht aufkommen konnten. Mit der Aufstellung eines Feldheeres durch den Fürsten wurden die Büchsenmeister Soldaten des Fürsten, allerdings in einem ganz anderen Abhängigkeitsverhältnis als das übrige Kriegsvolk. Die Geschütze samt Bedienung bereitzustellen war Aufgabe der Städte. Die Zahl wurde auf den jeweiligen Reichstagen festgesetzt. Das Bestreben, das wertvolle Geschütz ihrer Stadt zu schonen brachte die Büchsenmeister in Konflikt mit der Pflicht gegen den Landesherren, diese nach Kräften auszunutzen. Rangstreit zwischen den Kontingenten der einzelnen Städte und andere Zwistigkeiten machten eine einheitliche Leitung unmöglich. Die Landesherren bemühten sich daher eine eigene "Arkelley" aufzubauen. Bei den Habsburgern wurde sie später "Haus- Arkelley" genannt, im Unterschied zu derjenigen der Städte, die gewöhnlich "Landartillerie" genannt wurde. Die Oberaufsicht über das gesamte Geschütz, die Aufnahme der benötigten Büchsenmeister, Knechte, Handlanger etc. und den Einsatz der Geschütze oblag einem "Feld- Zeugmeister", der dem Feldherrn direkt unterstand. Er musste von Adel sein. Die Anwerbung der Büchsenmeister ging sehr geräuschlos vonstatten; sie kamen selbst in das Standlager des Heeres und bewarben sich um ihre Aufnahme. Ihre Besoldung richtet sich nach ihrer Tauglichkeit, welche sie durch eine Prüfung und Lehrbrief bezeugen mussten. Danach wurden sie den Geschützen zugeteilt und erhielten die Benennungen Feuerwerker, Büchsenmeister und Schlangenschützen, ihre Lehrlinge und Gehilfen hießen Jung-Feuerwerker, Jung-Schlangenschützen, besonders erfahrene Männer "Altfeuerwerker" etc. Die Besoldung war eine bedeutend höhere als jene des übrigen Kriegsvolkes. So erhielt ein Schlangenschütze den doppelten, der Büchsenmeister den dreifachen und der Feuerwerker den vierfachen Sold eines gewöhnlichen Reisigen. Geschickte Büchsenmeister bekamen noch höheren Sold. Außerdem besaßen sie eine Reihe von Privilegien, die sie sich jedes Mal vom Kriegsherrn wieder neu bestätigen ließen. Im Jahre 1444 gab Kaiser Friedrich der gesamten kaiserlichen Arkelley einen sogen. Artikelbrief, welcher ihre Privilegien bestätigte. Die anderen Heeresgattungen beneideten die Büchsenmeister wegen ihres Reichtums und Privilegien. Sie fürchteten sie aber auch, weil sie ihnen geheime Zauberkünste zutrauten. Andererseits verachteten sie sie auch, da diese nicht "Brust gegen Brust" kämpften und fühlten, dass die Büchsenmeister ihnen durch Intelligenz weit überlegen waren. Die Büchsenmeister unterstanden auch nicht der allgemeinen Militärgerichtsbarkeit, sie hatten ihre eigene. Das Geschütz im Feldkrieg In entschiedener Zahl tauchen Geschütze, wie bereits gesagt, in den Feldschlachten der Hussiten auf. Ihr Führer Johann Zizka verwendete bereits bei Horic und Maleschau mit großem Erfolg Geschütze, bei Aussig (Ústí nad Labem/CZ) 1426 eröffneten die vor der ersten Wagenreihe postierten Karrenbüchsen das Gefecht und rissen breite Lücken in die Reihen der Feinde. Die Zahl der Geschütze war bereits verhältnismäßig groß, die 70.000 Hussiten vor Aussig hatten 180 Geschütze. Nach den Hussitenkriegen dauerte es eine Zeitlang, bis die Geschütze in den Heeren der Landesfürsten die gleiche Bedeutung bekamen und Erfolg hatten In der Schlachtstellung standen die kleineren Geschütze an den Flügeln, die größeren im Zentrum. Wenn möglich, wurden die größeren Geschütze auf Anhöhen postiert. Da es keine einheitliche Führung gab, lieferten sie sich oft stundenlange Feuerduelle mit der gegnerischen Artillerie, ohne die - gewiss lohnenden - Ziele des massierten Fußvolkes zu beachten. In einer Schlacht des Jahres 1496 feuerten die beiderseitigen Artillerien den ganzen Tag - das Ergebnis war der Verlust von 10 Mann! Die Reformen Kaiser Maximilian I.  Bereits

die Herzöge

Albrecht, Friedrich und Sigismund haben viel zur Hebung der Artillerie

beigetragen, namentlich Friedrich hat den Stand der Büchsenmeister

geachtet und

begünstigt. Aber erst Kaiser Maxmilian I. (1439 - 1519) brachte

sie auf eine

hohe Stufe der Ausbildung. Bereits

die Herzöge

Albrecht, Friedrich und Sigismund haben viel zur Hebung der Artillerie

beigetragen, namentlich Friedrich hat den Stand der Büchsenmeister

geachtet und

begünstigt. Aber erst Kaiser Maxmilian I. (1439 - 1519) brachte

sie auf eine

hohe Stufe der Ausbildung. Unterstützt von seinem Feldherrn, Fürst Rudolf v. Anhalt und seinem Haupt-Büchsenmeister Michael Otten lernte der junge Kaiser die Artilleriekunst "von der Pike". durch alle Stadien bis zu den künstlichen Ausführungen seltsamer Schussarten. Maxmilian I. verbesserte die Gussmethode der Rohre durch gemauerte Flammenöfen, ließ neue Bohr- und Ausreibemaschinen bauen, machte die Hauptbüchsen etwas kleiner und somit geeignet für den Schuss mit Eisenkugeln, verringerte die Anzahl der Kaliber und trachtete nach dem Vorbild des französischen Königs sich eine ansehnliche Anzahl von Rädergeschützen zu verschaffen. Sein Hauptaugenmerk richtete der Kaiser auf die Einrichtung guter Zeughäuser in allen Teilen der Monarchie. Nach einer (nicht kompletten Aufstellung) enthielten sie: 50 Hauptstücke, 100 Scharfmetzen, Singeringen und Karthaunen, mehrere hundert Schlangen und kleine Geschütze, 40 Haupt- und 150 kleine Mörser, 35 Streitwagen und mehr als zehntausend Hand- und Hakenbüchsen. Die Geschützrohre der Maximilianischen Artillerie Die neuen Rohre bestanden aus Bronze, einige auch aus Schmiedeeisen. Sie hatten Schildzapfen, einen vorderen und hinteren Visierreif, Verstäbung und Henkel. Die Metallstärke nahm gegen die Mündung ab. Sie besaßen meist eine verengte Pulverkammer. Nach der Größe unterschieden sich: die Hauptstücke: von unbestimmten Kaliber, aber grösser 100 Pfund Eisen und von 5 bis 12 Kaliber Rohrlänge. Sie hatten keine Lafetten, ihr Gewicht soll 8.400 kg betragen haben die Scharfmetzen, Singerinen und Karthaunen: hatten eine Bohrung mit Pulverkammer und verschossen Stein- sowie Eisenkugeln. Sie hatten ein Kaliber von 100, 50 und 25 Pfund Eisen Die Rohre der Singerinen waren länger als die der beiden anderen. die Schlangen: es gab viele Abarten; die größten hießen "Basilisken" und verschossen Eisenkugeln die einen Durchmesser von 18 - 22 cm hatten und 22 - bis 44 kg wogen. Die Rohrlänge war bis zu 40 Kaliber. (der Kaiser hatte davon nur 15 Stück, von denen "Krokodil", "Schnurchhindurch" und "Durchhindurch" die grössten waren Die dem Kaliber nachfolgenden Schlangen hießen: Grosse Schlange (30 - 40 Pfünder), Nothschlange (20- Pfünder), Feldschlange (10- Pfünder), Falkonete (5- Pfünder) und Flakonetlein oder Schlängelein (1 - 3 Pfund Eisen). An Mörsern hatte Maximilian Hauptmörser, die 100 bis 500 kg. Stein warfen und Mörseln oder Lerchlein von 10 - 50- pfündigem Kaliber. Der Begriff "Kanone" tritt in Österreich etwa 1542 auf, vorerst nur für die größte Schlangengattung. Offiziell wurde er in den Habsburger Landen erst 1750 eingeführt.  Geschützrohre aus der Zeit Maximilians I. Die Geschützlafetten Die im vorangegangenen Zeitabschnitt dargestellten wurden vorerst beibehalten. Später tauchen Wandlafetten auf, mit geraden und sehr langen Wänden die später kürzer und schwach gebogen wurden. Man benutzte sie für alle Kaliber. Die großen Rohre wurden jedoch für den Transport auf Sattelwägen geladen. Für kurze Distanzen wurde das schwere Rohr in ein zweites, näher der Mitte liegendes Schildzapfenlager gelegt.  Steinbüchse mit Kammer und Doppellade  Nach

der Erfindung der

Schildzapfen wurde die Distanzänderung durch die Änderung des

Abgangswinkels zu

erreichen gesucht. Das Mittel hierzu war der Quadrant. Nach

der Erfindung der

Schildzapfen wurde die Distanzänderung durch die Änderung des

Abgangswinkels zu

erreichen gesucht. Das Mittel hierzu war der Quadrant. Seine Erfindung fällt in sehr frühe Zeit, er ist schon in Schriften des 15 Jh. erwähnt. Die Büchsenmeister arbeiteten an seiner Verbesserung, auch Kaiser Maximilian I. hatte einen solchen konstruiert. Ein weiteres Gerät war der sogen. Aufsatz oder Visierstab. Die Menge Pulver, die für eine Ladung benötigt wurde, hatte man damals noch nicht gewogen. Nach einer alten Vorschrift wurden 3/5 der Kammer mit Pulver gefüllt. Später wurde abgewogen: bei feinem Pulver (Mehlpulver) entsprach die Ladung dem Gewicht der Kugel, bei gekörntem aber nur 3/4 bis 1/2 Kugelgewicht. Stückaufsatz zum

Richten der Rohre Zum Ende des 15. Jh. wurde in der ganzen Artilleriewissenschaft ein bedeutender Fortschritt erreicht, an dem der berühmte Büchsenmeister Martin Mercz großen Anteil hatte. 1471 beschrieb er folgende Schussarten: - den Kernschuss, wobei die Rohrachse horizontal lag, - den Visierschuss wo über die höchsten Punkte des hinteren und vorderen Visierreifs gezielt wurde, - den hohen Schuss mit Quadratenrichtung, - den Göllschuss, bei dem die Kugel nach dem Aufschlag noch mehrmals absprang (später auch Bricolschuss genannt). Diese Art beherrschten allerdings nur wenige. Bereits in dieser Zeit wurden Schießübungen veranstaltet, bei denen auch die Büchsenmeister "Qualifiziert" wurden. So hatte Nürnberg seit 1422 einen eigenen Schiessplatz, Prag (in der Gegend des heutigen Invalidenplatzes) und Wien seit 1452 beim städtischen Meierhofe zu St. Tiebold (Laimgrube). Die Doppelkarthaune erreichte beim Kernschuss 200 Schritt, bei 45° Elevation 2.680, die 25-pfündige Schlange beim Kernschuss 200 Schritt, bei 45o Elevation dann 2.650. Eine 50-pfündige Schlangenkugel drang auf 100 Schritt Entfernung ca. 18 Fuß tief in aufgeworfene Erde, gegen eine 6 Fuß dicke Mauer geschossen blieb sie in derselben allerdings stecken. Das Artillerie-Personal Maximilians Gegenüber früheren Zeiten hatte sich wenig geändert. Die gesteigerte Nachfrage bewirkte eine Vermehrung der Büchsenmeister, von denen ein Teil in ständigen Diensten der Städte und Fürsten standen. Die Artillerie teilte sich in Hausartillerie und Landartillerie. Erstere bestand aus den in den kaiserlichen Zeughäusern verwahrten Geschützen samt Zubehör. Für die Betreuung wurde eine gewisse Anzahl Büchsenmeister in lebenslänglichen Sold genommen. Kaiser Maximilian zahlte ihnen pro Jahr 80 bis 100 Dukaten. Das Büchsengiessen wurde gesondert bezahlt. Mussten die Büchsenmeister in´s Feld, bekamen sie ein Pferd, einen Knecht und außer einer ständigen Besoldung noch 16 Gulden monatlich. Etliche Büchsenmeister hatten einen Vertrag für den Kriegsfall wobei sie in Friedenszeiten ein "gebührliches Wartegeld" erhielten. Die Landartillerie wurde von den Ständen und Provinzen unterhalten. Sie hatte eine gewisse Anzahl von Geschützen inkl. Bedienung, die vom Landtag bestimmt wurde, für den Kriegsfall vorzuhalten. Aus dieser Pflicht konnten sich die Stände jedoch "freikaufen", was auch oft geschah. Aus diesem Grund bestand die Feldartillerie, die in den Krieg ausrückte, in dieser Zeit überwiegend aus Geschützen der kaiserlichen Hausartillerie. Ihre Gesamtzahl richtete sich nach der Stärke des Heeres und betrug damals ungefähr 3 Geschütze auf 1.000 Mann. Maximilian I. hatte im italienischen Krieg 1529 ein Heer von 24.000 Mann mit 136 Geschützen. Bei Belagerung von Festungen war die Zahl der Geschütze oft noch höher. Die Beförderung der schweren Geschütze war ein großes Problem. Im Kriegsbuch Fronspergers werden für 128 mitgeführte Geschütze 2.675 Pferde, 890 Fuhrknechte, 124 Büchsenmeister und 630 Handlanger gefordert. Mit den dazugehörigen technischen Truppen insgesamt 6 - 700 Fuhrwerke mit 3.255 Mann und 3.275 Pferden! Unter Kaiser Maximilian II. wurde im Jahre 1568 die Artillerie nach einem einheitlichen Prinzip geordnet. Die kleineren Stücke sollten den Infanterieregimentern zugeteilt werden, was aber nach einer Reihe von Schwierigkeiten erst 1607 zum Tragen kam. Diese Geschütze (1 bis 3-pfündige) wurden "Regimentsgeschütze" genannt. Die Regimentskommandanten waren aber nur in administrativer Hinsicht Befehlshaber der Geschütze, das Regiment zahlte die Büchsenmeister und ihre Gehilfen, fachlich waren aber diese immer nur dem Feldzeug-Meister unterstellt. Mit diesem Prinzip war weder der Infanterie, noch der Artillerie, geschweige denn dem ganzen Heer, gedient. Trotzdem erhielt sich dieses System im k. k. Heer mehr als 200 Jahre! Zwischen den Artilleristen und den Infanteristen bestanden jede Menge Rivalitäten, die von den Heerführern dauernd geschlichtet werden mussten.  Kammergeschütz mit Büchsenmeister Die Artillerie vom Dreißigjährigen Krieg bis 1744 Die Handfeuerwaffen hatten allgemeinen Einzug in die Heere gefunden und der Nimbus der Artillerie geschrumpft, da in der Feldschlacht der Musketier mehr gefürchtet wurde als der Büchsenmeister, denn ersterer konnte schneller schießen als das Geschütz und um einen Feind zu töten, ist eine Kugel genügend, auch wenn sie klein ist. Die Artillerie hatte nur einen Weg, ihre Achtung wieder zu gewinnen: Verbesserung der Geschosswirkung und der Ladeschnelligkeit. Das erstere wurde durch die Erfindung der Sprenggranate und Kartätsche erfüllt, das Zweite durch Erleichterung der Geschütze, Verkleinerung des Kalibers und bessere Lademethoden. Vorreiter bei diesen Verbesserungen war der Schwedenkönig Gustav Adolf, der bei seinem Heer die Beweglichkeit als das Höchste hielt. Nach vielen Versuchen wurde ein leichtes Feldgeschütz entwickelt und in Dienst genommen. Es war aus Eisen, das Rohr 1,5 m lang, die Eisenkugel wog 1,5 kg, das ganze Geschütz ca. 350 kg und konnte somit von nur 2 Pferden gezogen werden. Die Pulverladung befand sich in leinernen Patronensäcken. Es verschoss auch Büchsenkartätschen. Aus ökonomischen Gründen ließ Gustav Adolf die Regimentsgeschütze durch zugeteilte Musketiere bedienen. Jedes Regiment erhielt 2 - 3 dieser Geschütze, außerdem war eine Artillerie-Reserve, in der 6 - 12 und 24-pfündige Geschütze waren vorhanden. In der Schlacht bei Frankfurt a. O. schossen auf schwedischer Seite 200 Geschütze! Die Kaiserlichen versuchten nach mehreren verlorenen Schlachten das schwedische System nachzuahmen. Die Nachfrage nach geschickten Büchsenmeister sank, damit auch ihr Ansehen, Privilegien und hohe Besoldung. Dies führte zu einem Rückschritt der Artillerie vor allem gegen Ende des Krieges und im folgenden Zeitraum. Die verbliebenen Büchsenmeister wurden zwar militärisch organisiert, waren aber weder das eine, noch das andere ganz. Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten war weit geringer als die der früheren Meister. Die Feldherrn der Zeit wussten auch nicht so richtig, was mit der vorhandenen Artillerie anzufangen. Eine Ausnahme war FM Raimondo, Fürst Montecuccoli, der zwar kein Artillerist war, aber ein guter Organisator, dem die Artillerie zahlreiche Verbesserungen verdankte. Er machte die Artillerie zum integrierenden Bestandteil des k. k. Heeres. Während der Türkenkriege führte die Artillerie der äußerst fähige Christof Börner. Er stammte aus Mecklenburg (andere Quellen geben als Geburtsort Berlin an). In Wien kommandierte er 1683 die Verteidigungsartillerie und er, Oberstlieutenant Gschwind und ein Stückhauptmann waren die einzigen Artillerieoffiziere, welche die Belagerung überlebten. Später als Feldzeug-Meister war er eine wichtige Stütze des Prinzen Eugen, der nach Luzzara seinen Feldzeug-Meister beim Kaiser in den höchsten Tönen lobte. Börners Oberstückhauptmann war Michael Miethen, der viel studierte und sich zu einer wissenschaftlichen Kapazität entwickelte. Seine (allerdings überwiegend empirischen) Kenntnisse veröffentlichte er in seinem Werk "Artilleriae regentior praxis". Das in der k. k. Artillerie eingeführte System scheint auf Ernst Graf v. Traun, General-Land-Feld und Hauszeugmeister und Stadtobrist in Wien (+1668) zurückzuführen sein. Hauptdimensionierung der k. k. Geschützrohre nach Michael Miethens

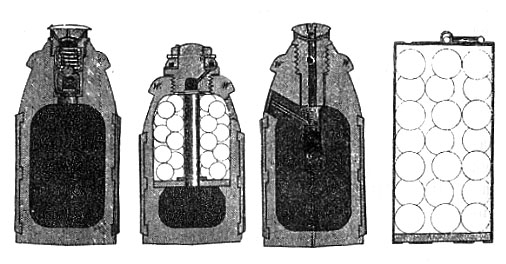

Die Namen in Klammern sein die weniger gebräuchlichen. Nicht aufgeführt sind die Wurfgeschütze (Mörser), die außer der Regel blieben. Die Preise der Rohre waren 1578 ungefähr wie folgt: 70 Zentner schwere Karthaune 2.450 fl, 40 Zentner schwere Nothschlange 1.775 fl, ein 25 Zentner schweren Falken 980 fl und für ein 10 Zentner schweres Falkonet 388 fl. Jedem Stück waren 100 bis 500 Kugeln beigegeben. Die Rohre wurden überwiegend aus Bronze gegossen (im Jahre 1640 bestand sie aus 100 Teilen Kupfer, 20 Teilen Zinn, 5 Teilen Messing und 10 Teilen Blei). In der Literatur werden oft die ledernen Regimentsgeschütze, die unter Gustav Adolf in der schwedischen Armee verwendet wurden, erwähnt. Selten wird erklärt, um was es sich dabei handelte. Hier deshalb eine kurze Erklärung. Als "Erfinder" dieser Kanonen wird der schwedische General Wurmbrand (gebürtiger Österreicher) erwähnt. Wendelin Boeheim gibt den engl. Baronet Robert Scot, der in schwedischen Diensten war, an. Das Rohr bestand aus einer 15 Kaliber langen kupfernen Futterröhre, an der Mündung 1/8 Kaliber stark, am Boden 1/4 Kaliber, welche statt des Zündloches eine eingesetzte eiserne Röhre besaß. Am Bodenstück war mit 6 Schrauben ein bronzener Stoßboden befestigt. Dieses Gerippe wurde mehrmals mit Firniss und Mastixlack gestrichen, mit Stricken, deren Zwischenräume mit Gips ausgegossen wurden umwunden und danach mit aufgezogenen Eisenringen verstärkt und mit starkem Sohlenleder übernäht. Diese Geschütze waren leicht und billig herzustellen aber hielten nicht lange, da sie durch das eigene Feuer sehr litten. Sie erhitzten sich so sehr, dass nach 3 aufeinanderfolgenden Schüssen ein erneutes Laden wegen der Gefahr der Selbstentzündung des Pulver gefährlich wurde. Meistens hielten sie nur 10 -15 Schüsse aus; danach war das Strickwerk verglimmt und der Gips gelockert. (Bemerkung: im HGM Wien und im Münchner Museum werden noch solche Exemplare aufbewahrt ) Was die Lafettierung betrifft, wurde bei den langen Rohren die Wandlafette verwendet, das Bockgestell für die kleinsten Wallgeschütze, für Mörser die sogen. Schleife. Die hölzernen Wandlafetten waren reichlich mit eingelassenen Eisenbeschlägen versehen und für die verschiedenen Kaliber einheitlich. Die Achsen waren aus Holz (obwohl Türken und Franzosen bereits eiserne Achsen verwendeten). Die Räder wurden bereits in 4 "genormten" Größen hergestellt: 62 Zoll, 52 Zoll 48 und 45 Zoll (für Protzen und Vorderwagen). Zur Richtungsgebung diente immer noch der Schusskeil. Große Lafetten wurden mit gekochtem Teer gestrichen. Die niederösterreichische Land-Artillerie bemalte ihre Lafetten rot, rot/weiß oder blau/gelb. Die Geschosse Die gegossene Eisenkugel war das meist verwendete Geschoss dieser Periode. Bei den großen Kalibern kamen noch Steinkugeln vor. Die Eisenkugeln wurden auch im glühenden Zustand gefeuert, verwendet wurden auch Stangen- oder Kettenkugeln, letztere aus durch Ketten verbundenen Kugeln oder Halbkugeln. Auf kurze Entfernungen gegen Infanterie und Kavallerie wurde Kartätschen verwendet Miethen beschreibt die in Österreich verwendeten als hölzerne, abgedrehte Büchsen mit Boden und aufgenageltem Deckspiegel, gefüllt mit Musketenkugeln oder kleinen Kieseln deren Zwischenräume mit Sand ausgefüllt war. Das Geschoss sollte Steinkugelgewicht haben und erforderte 1/18 kugelschwere Pulverladung. Verwendet wurden aber bereits auch blecherne Büchsen. Die Kartätschen machten ca. 1/4 des Munitionsvorrates aus. Neu eingeführt wurde die Granate. Sie taucht bereits in der 2. Hälfte des 16. Jh. auf Die innere Hohlung der Kugel war mit Pulver und geschmelztem Zeug ausgefüllt. Sie war mit einem hölzernen Führungsspiegel verbunden und gekittet. Der Zünder - "Brand" genannt, bestand aus einer messingnen, eisernen oder hölzernen Röhre die in das Mundloch des Geschosses eingeschraubt war. Durch die Länge des Brandes konnte man den Zeitpunkt der Explosion einstellen. Es gab auch andere Sorten von "Bränden" Gezündet wurde der Brand entweder durch die Pulverladung des Geschützes oder vor der Einführung der Kugel in das Rohr. Die Granate wurde auch bald nach ihrer Erfindung aus freier Hand geworfen (bei der Infanterie-Grenadiere). Petarde mit Matrillbrett  Zu

erwähnen sind

auch

das in dieser Zeit aufkommende "Sturmzeug", das zur Artillerie

gezählt wurde. Das wichtigste waren die Petarden. Sie

dienten zum

Zerstören von solchen Objekten, denen man durch direkten

Kanonenschuss nichts

anhaben konnte. Zu

erwähnen sind

auch

das in dieser Zeit aufkommende "Sturmzeug", das zur Artillerie

gezählt wurde. Das wichtigste waren die Petarden. Sie

dienten zum

Zerstören von solchen Objekten, denen man durch direkten

Kanonenschuss nichts

anhaben konnte. Besonders häufig wurden sie zum Sprengen von Toren und Eindrücken von Contre-Escarpen beim Sappe-Durchbruch oder zum Sprengen von Pallisaden etc. verwendet. Die Petarde war ein mörserartiges bronzenes Gefäss, welches mit 0,5 bis 100 kg Pulver geladen und nach gehöriger Dämmung mittels Schrauben, Ketten oder Seilen an ein beschlagenes Brett befestigt wurde. Man brachte die Petarde unter Schutz der Dunkelheit an den Ort der Verwendung (meist durch Freiwillige) und hängte sie dort an. Sie wurde dann durch eine lange Feuerleitung durch die im Boden angebrachte Brandröhre zur Explosion gebracht. Die Anwendung soll 1574 von den Franzosen herrühren. Die Kaiserlichen unter FM Adolf v. Schwarzenberg sprengten mit Hilfe zweier Petarden bereits am 29.3.1598 zwei Tore der von Türken verteidigten Festung Raab. Sie waren unter der Leitung des FZM Johann Albrecht v. Sprinzenstein auf seine eigenen Kosten in Wien erzeugt worden. Die Gefäße hielten der Explosion stand und konnten wiederverwendet werden! Sprinzenstein hatte eine Reihe von Verbesserungen bei der Artillerie eingeführt und eine Reihe von Erfindungen gehen auf sein Konto. Er hatte für Herzog Wilhelm V. v. Baiern ein Geschütz mit gezogenem Rohr als Hinterlader hergestellt. (Der Herzog schenkte es späte Kaiser Rudolf II.) Die Petarden hatten ein großes Gewicht. Auf 5 kg. Ladung wurden 40 kg Metall gerechnet, eine leere Petarde für 100 kg Ladung wog 2,5 Zentner! Wirkung der Geschütze Während dieser Periode schossen die kleineren Geschütze im Feld bis zu 100 x am Tage, die Karthaunen bis 30 x. Die Tragweite war wie in der vorhergegangenen Periode: Die Kerndistanz betrug bei den kleineren Geschützen 120 - 200 Schritt, bei den schweren und kurzen Karthaunen 350 - 400, bei den leichteren, aber längeren Schlangen bis 450 Schritt. Bei den Mörsern wurde eine 60-pfündige Steinkugel bei 20 Pfund Ladung 525 Schritt, bei 12 Pfund Ladung jedoch nur 100 Schritt weit geworfen. Der Verlauf der Linie, die eine Kugel während des Fluges beschrieb (Ballistikkurve) war noch nicht bekannt. Man nahm an, dass die Kugel anfangs in der Richtung des Rohres flog, dann einen flachen Bogen beschreibt um dann senkrecht herunterzufallen. Man Experimentierte mit der Größe der jeweiligen Pulverladung, um bestimmte Ziele zu treffen. Über den Einfluss der Rohrlänge wurde über zwei Jahrhunderte diskutiert. Man schrieb den längeren Stücken eine größere Reichweite (Portée) zu. Ein Zufall belehrte die Büchsenmeister eines Anderen: Bei der Belagerung der Festung Philippsburg wurden drei kaiserliche Geschütze am Kopfe beschädigt und der Stückhauptmann Wenzel Wiskoczill ließ den beschädigten Kopf absägen und durch einen aufgezogenen Eisenring die neue Mündung verstärken. Zum Erstaunen Aller schossen die so verkürzten Geschütze besser wie vorher und um das gleichentfernte Ziel zu treffen, musste der Elevationswinkel verkleinert werden! Das Artillerie-Personal Die Gründe, welche ein allgemeines Zurückgehen der Artillerie verursacht haben, wurden schon anfangs beschrieben. Die Reihen der geübten Büchsenmeister hatten sich gelichtet und die Geschützzahl des kaiserlichen Heeres war geringer. So hatte das 24.500 Mann zählende Heer Tilly´s 1631 nur 70 Geschütze, davon 44 Regimentsgeschütze. Bei Breitenfeld hatten die Kaiserlichen auf 35 - 40.000 Mann nur 46 Geschütze! Montecuccolis Armee von ca. 6.000 Mann 1663 in Ungarn verfügte über nur 12 Stück Falkonetten. Die Einteilung der Artillerie hatte sich nicht viel verändert, sie bestand weiterhin aus der Haus-Artillerie und der Land-Artillerie. In den Festungen blieb auch in Friedenszeiten eine gewisse Anzahl von Büchsenmeistern für die Bedienung der Festungsgeschütze und als Kader für in Kriegszeiten aufzustellende Büchsenmeister-Korps. Für diese ständigen Artilleristen wurde zwischen 1660 und 1720 der Name Constabler verwendet. 1672 waren in den Grenzfestungen 142 Büchsenmeister. Im zweiten Türkenkrieg 1685 wiesen die Armeelisten 6 Büchsenmeisterkompanien mit ca. 600 Mann aus. Zu Montecuccolis Zeiten gliederte sich die Feld- Artillerie in: Großer Stab (Kommandant mit Hilfsorganen) Kleiner Stab Feldzeugamt (besorgte die Verwahrung und Verwaltung des Materials) Feld-Artillerie Truppe (Büchsenmeister, Miniere, Petardiere, Handlanger) Brücken und Schanzbauer Rosspartei (für den Transport der Geschütze nebst Zubehör) Das Geschütz im Feldkrieg Seine Verwendung im Feldkrieg tritt nun als Regel auf, während es in früheren Zeiten (mit Ausnahme der Hussitenkriege) seine Hauptrolle im Festungskrieg spielte. Die schweren Stücke führte eine Armee mit, wenn es zu einer Belagerung kommen sollte. Die Feldarmeen zogen deswegen selten mit den schweren Geschützen aus, sie führte überwiegend die Regimentsstücke mit. Jedem Regiment wurden 2 bis 4 leichte Geschütze zugeteilt, die es unter allen Umständen begleiteten. Im Dreißigjährigen Krieg hatte dieser Zustand seine Geltung, nach jedem Feldzug wurden die Heere aufgelöst, Geschütze, Waffen und sonstiges Zubehör entweder verkauft oder in den Zeughäusern eingelagert. Die Regimentsgeschütze waren mit zwei, manchmal auch nur mit einem Pferd bespannt. Nicht selten wurden sie von Mannschaften mittels Seilen gezogen. Die Stücke hatten schon Kugel- und Kartätschenpatronen, wodurch das Laden vereinfacht wurde. Die Ladeschnelligkeit erhöhte sich 1702 - 1704 auch durch die Einführung von "Geschwindstücken", die Hinterlader waren und eine Kammer verschiedener Konstruktion hatten (allerdings wurde dieses System nicht allgemein eingeführt). In der Schlachtlinie standen die Geschütze gewöhnlich an den Flügeln oder vor der Front. Beim Vorrücken der Infanterie hielten sie mit dieser gleichen Schritt, blieben stehen, feuerten und rückten wieder vor. Bei Verteidigung wurden sie manchmal "maskiert" hinter der Front aufgestellt, um den Feind zu täuschen. In dem Fall wurden auch schwerere Geschütze in Batterien zusammengefasst. Die Kaiserlichen machten vor allem gegen die leichte türkische Reiterei häufig Gebrauch von maskierten Batterien. Die schweren Feldstücke bildeten eine selbständige Abteilung und standen zur Verfügung des Armeekommandanten. Sie bildeten also die Reserve. Außerdem führte diese Abteilung Reservemunition für die Regimentsgeschütze und Musketiere, Kriegsbrücken und Schanzzeug mit sich. Bei Belagerungen gehörten auch die schweren Belagerungsgeschütze zu dieser Abteilung. Die Anzahl der Geschütze, die von den kaiserlichen Armeen im Dreißigjährigen Krieg mitgeführt wurden, war überraschend gering. Obwohl theoretisch auf 1000 Fußknechte und 500 Reiter 7 Geschütze entfallen sollten, waren bei der ganzen Armee nur 10 bis 20 Stück vorhanden. Auf dem Marsch von Magdeburg nach Thüringen 1631 führte die Armee von 24.500 Mann nur 27 Stücke mit. Das Pappenheim´sche Korps (5000 Fußknechte, 2600 Reiter) verfügte nur über 5 Geschütze. In den Türkenkriegen gegen Ende des 17. Jh. tritt die Artillerie stärker auf, was wohl auch dem unermüdlichen Prinz Eugen zu verdanken war. Im Feldzug 1683 war die Armee mit 70 Stücken ausgerüstet. Im Folgejahr waren es sogar 87 leichte, 36 schwere und 17 Wurfgeschütze (in´s Feld zogen dann allerdings nur 70 leichte und 30 Positionsgeschütze). Im Jahre 1703 war der Stand noch etwas größer. Die Regimenter hatten 58 dreipfündige und 6 zweipfündige Stücke, außerdem 6 geschwindschießende Kanonen, die Feldartillerie 6 Falkaunen und 16 schwere Stücke. Im spanischen Erbfolgekrieg verfügte die Armee zwar über genügend Geschütze (nach Eroberung aus den mailändischen Festungen) aber es mangelte an Bespannung und Bedienung. Bedeutend war die Ausrüstung der Donauflotille. Bei Belgrad standen 4 Kriegsschiffe mit je 36, in Wien 4 Prahmen mit je 22 Geschützen (meist Viertelkarthaunen und Nothschlangen zu 18 Pfund). Im Jahre 1738 hatte die Flotille sogar 200 Geschütze mit 1.000 Artilleristen. Belagerung von festen Plätzen Wegen der allgemein schlechten finanziellen Situation, verursacht durch die vielen Kriege, hatte auch der Kaiser keinen größeren Belagerungspark in seinen Zeughäusern. Es wurden deswegen vorerst die schweren Geschütze der Feldartillerie herangezogen, die Ergänzung erfolgte meist erst während der Belagerung durch heranziehen aus den nächsten Festungen sowie landesfürstlichen und städtischen Zeughäusern. Der Belagerungspark war also aus den verschiedensten Geschützen zusammengesetzt. Die Geschütze wurden zu dieser Zeit bereits in Batterien zusammengefasst, die aus Erde, Faschinen oder Sand und Wollsäcken als Scharten oder Bankbatterien errichtet wurden. Mit Ausnahme der Mörser wurden die Geschütze in gleicher Höhe wie das Ziel oder - wenn das Terrain dies zuließ - erhöht aufgestellt. Während des Dreißigjährigen Krieges waren die festen Plätze noch mit gewöhnlichen Mauern, die durch Türme verstärkt waren umgeben. Man versuchte also in die Mauern Breschen zu schießen und durch diese zu stürmen. Die Situation änderte sich, als in der 2. Hälfte des 17. Jh. in Frankreich der berühmte Festungsbauer, Marschall Vauban den Bau von Fortifikationen nach völlig neuen Kriterien einführte. Gegen die niedrigen, mit Erde abgedeckten Mauern, von einer Reihe von Vorwerken, Redouten und Ravellins umgeben, hatte der direkte Schuss wenig Wirkung. Für gedecktes Mauerwerk wurde also eine Kombination von direktem Beschuss und Minen, die unter die Befestigungsmauern gegraben wurden verwendet. Als Beispiel aus dem Dreißigjährigen Krieg sei hier die Belagerung der Festung Krems im Jahre 1645 beschrieben. Die Festung war von 536 Schweden, die zusätzlich noch ca. 1.000 Bauern zu Verteidigungsdiensten gezwungen hatten gehalten. Die Kaiserlichen hatten vor der Festung 3 - 5.000 Mann mit 60 Batteriegeschützen zusammengezogen. Die Belagerung machte anfangs keine großen Fortschritte, erst als der Verteidiger von Brünn, Oberst de Souches am 15.4. eintraf, änderte sich die Situation. Die 60 Geschütze wurden in drei Gruppen aufgestellt und jede von 1 - 2 Regimentern gesichert. Die 1. Gruppe aus 3 Batterien (Karthaunen, halbe Karthaunen und 2 Pöller) stand nächst Weinzierl, die 2.im Norden der Festung aus zwei Batterien (Karthaunen, halbe- und viertel- Karthaunen), die 3.nahe der Stadt Stein. Auf dem Galgenberg stand die Hauptbatterie aus 10 Karthaunen. Auf einer Insel in der Donau standen zwei Batterien Feldschlangen, um den Fluss und das Wassertor zu bestreichern. Wegen des schlammigen Boden erforderte das Armieren der Batterien viel Mühe. Jedes Geschütz musste von 800 Musketieren in seine Position gezogen werden. Ein Zielbewusstes Vorgehen der Artillerie war nicht zu erkennen. Man beschränkte sich darauf, die Mauern an verschiedenen Stellen zu demolieren und die Stadt zu bombardieren. Ende April befahl Souches das Hauptbollwerk, den "Lueg in´s Land" von allen Geschützen gemeinsam anzugreifen. Die Erdwallvorlage und der mächtige Turm verhinderte ein direktes Breschenschießen. Auch von oben war dem Turm nicht beizukommen. Man grub deshalb drei Minengänge gegen die Befestigung, die Geschütze schossen nächst dem Wienertor und dem Steintor zwei breite Breschen. Den 4. und 5. Mai währte die Beschießung den ganzen Tag, oberhalb des Steintores wurde eine breite Bresche geschossen und gleichzeitig durch das Sprengen der Minen der Lueg in´s Land in einen Trümmerhaufen verwandelt. Zum eigentlichen Sturm kam es nicht, da die Schweden gegen freien Abzug (der auch gewährt wurde) kapitulierten. Für die Belagerung in späteren Zeiten, kann als Beispiel die Belagerung der Festung Landau vom 5.5. bis 9.9.1702 dienen. Der Ablauf ist unter "Inhalt" und "Schlachten und Gefechte" auf dieser website zu finden. Die Liechtenstein´schen Reformen Joseph Wenzel Fürst Liechtenstein, FM

(Hyacint Rigaud, ca. 1740)  Die kaiserliche

Artillerie, die noch unter den Kaisern Maximlilian I. und Karl V. eine

in

Europa führende Rolle spielte, verlor diese im

Dreißigjährigen Krieg und der

Zeit danach. In allen Staaten wurde verbessert und reorganisiert, nur

in

Österreich blieben die alten, verkrusteten Strukturen weiter

bestehen. Die kaiserliche

Artillerie, die noch unter den Kaisern Maximlilian I. und Karl V. eine

in

Europa führende Rolle spielte, verlor diese im

Dreißigjährigen Krieg und der

Zeit danach. In allen Staaten wurde verbessert und reorganisiert, nur

in

Österreich blieben die alten, verkrusteten Strukturen weiter

bestehen. Erst Mitte des 18. Jh. fing Österreich an, seine Vormachtstellung zurückzuerobern und dies war einzig und allein einem Mann zu verdanken - Fürst Joseph Wenzel von Liechtenstein. Zum böhmischen Hochadel zugehörig und von vollendeten Umgangsformen hatte er Zugang zu den höchsten Kreisen am Hofe (seinen Lebenslauf siehe "Biographien" auf dieser website). Um 1700 besaßen die Liechtenstein und Dietrichstein rund ein Drittel der Markgrafschaft Mähren, mit weiterem Besitz in Österreich und Vaduz (das spätere Fürstentum Liechtenstein). Sein Schlüsselerlebnis war die Schlacht bei Czaslau (oder Chotusitz, am 17.5.1742) in der er beinahe sein Leben verlor und die Überlegenheit der 82 preussischen Kanonen erkannte. Um die Artillerie auf ein höheres Niveau zu bringen, arbeitete er mit Fachleuten ein Memorandum aus, welches er der Kaiserin Maria Theresia vorlegte. Diese billigte alle seine Vorschläge und ernannte ihn 1744 zum Generaldirektor der gesamten Haus- Land- und Feldartillerie. Nach dem plötzlichen Tod von Johann Karl Fürst Liechtenstein wurde Wenzel Oberhaupt seines Hauses und erbte das sehr beträchtliche Vermögen. Dieses ermöglichte ihm aus eigenen Mitteln jährlich ca. 50.000 Gulden in den Ausbau "seiner" Artillerie zu investieren. Er umgab sich mit einer Reihe von hervorragenden Fachleuten die - bezeichnenderweise - meist Ausländer waren. Adolf Nicolaus Frhr. v. Alfson kam aus dänischen Diensten, Johann Theodor v. Rouvroy, ein Luxemburger, kam aus sächsischen Diensten, der Schweizer Jaquet. Dazu kamen die aus Böhmen stammenden Brüder Andreas und Anton Feuerstein (aus einer Familie, deren Mitglieder bereits seit 3 Generationen in der Artillerie dienten) sowie Walther von Waldenau, der die ursprüngliche niederländische Brigade kommandierte. Zu erwähnen wäre noch der Franzose Jean Baptist Vaquette de Gribeauval, der zum Bindeglied zwischen der Artillerie und dem Geniekorps wurde (mehr über ihn finden Sie unter "Genie- Truppen" auf dieser website). Die Organisation der Feldartillerie unter Liechtenstein Die Feldartillerie wurde in folgende Abteilungen untergliedert: Feld- Artillerie Stab Feld- Artillerie Korps Artillerie-Füsilier-Regiment Feldzeugamt Rosspartei Minier- Kompanie Außer der Feldartillerie bestand weiterhin die Haus-Artillerie. Sie umfasste ca, 800 invalide Artilleristen, die als Bemannung der Festungsartillerie und ihrer Instandsetzung dienten. Der Feld-Artillerie Stab bestand 1759 aus 101 Mann und war ähnlich dem der Infanterie Das Feld-Artillerie Korps bestand aus dem "deutschen" Haupt-Korps aus 3 Brigaden (eine deutsche, ungarische und italienische) und dem niederländischen National-Artillerie Korps. Der Stand der Büchsenmeister stieg von 800 im Jahre 1746 auf 2000 im Jahre 1755. Der höchste Stand wurde 1762 mit 3252 erreicht. Die Büchsenmeister behielten ihre Rangstruktur bei (vom Ober-Stückhauptmann bis zum gewöhnlichen Büchsenmeister = Berufskanonier). Die Hauptcharakteristik der neuen Organisation war, dass die Artillerie nun ein völlig militärischer Körper war, jegliche Reste des alten Zunftwesen waren verschwunden. Auch die gewöhnlichen Büchsenmeister waren Fachleute, die eine teuere Ausbildung genossen hatten. Deswegen wurden die meisten harten körperlichen Arbeiten bei der Bedienung und Bewegung der Geschütze von Soldaten, die man sich von der Infanterie ausborgte, verrichtet. Je nach Kaliber wurden 6 bis 16 solcher "Handlanger" pro Geschütz gebraucht. Die Handlanger waren auf Grund der ihnen völlig unbekannten Arbeit überfordert. Zudem wurden sie oft von ihren Regimentern ausgetauscht. Um dem Abhilfe zu schaffen, schlug Liechtenstein Maria Theresia die Aufstellung eines eigenen Artillerie-Füsilier Regimentes vor, was auch 1757 - 1758 genehmigt wurde. Das Regiment bestand aus 2.784 Mann und war in drei Bataillone untergliedert - gemäß den 3 Brigaden des Haupt-Artillerie Korps. Sein erster Kommandant war Oberstlieutenant Schröder. 1760 übernahm Liechtenstein selbst die Rekrutierung, die vorwiegend in den Stationen Wien, Prag, Olmütz und Troppau durchgeführt wurde. Gegen den Wunsch Liechtensteins wurde das Regiment nach dem Hubertusburger Frieden auf 6 Kompanie reduziert und endlich 1772 ganz aufgelöst. Die Rosspartei gliederte sich nach dem Reglement 1757 in Trupps von je 100 Pferden und 50 Stückknechten, geführt von einem Unter-Wagenmeister. Die Anzahl dieser Trupps schwankte und lag in den letzten drei Jahren des Siebenjährigen Krieges bei 60. Den Oberbefehl über die Rosspartei hatte ein Ober-Wagenmeister, der ein Stabsoffizier und gleichzeitig Kommandant des Zeughauses war. Die Mannschaft wurde aus Bauern, Fuhrknechten u. Ä. für jeweils einen Feldzug angeworben, nach Beendigung der Feindseligkeiten blieb nur ein geringes Stammpersonal im Dienst.  Artilleristen um 1760 (Deutsche Brigade, Niederländische Brigade, Artillerie-Füsilier) Ausbildung der Offiziere und Mannschaften In der Artillerie dienten verhältnismäßig wenige Adelige. Der Grund war, dass Liechtenstein jegliche Günstlingswirtschaft unterbunden hatte und eine Karriere nur aufgrund erbrachter Leistungen möglich war. Söhne aus reichen Adelsfamilien verdingten sich deshalb lieber bei der Kavallerie oder Infanterie. Trotzdem war das Interesse am Dienst bei dieser Waffe groß - er war gut bezahlt! Studenten, Freiwillige aus anderen Waffengattungen, Söhne von Handelsleuten und Städtern bildeten das Reservoire. Die Artillerie durfte nicht - wie die anderen Waffengattungen - werben. Die Interessenten meldeten sich selbst (!). Der Rekrut musste lesen und schreiben können, der deutschen Sprache mächtig sein, ledig und womöglich aus dem Lande sein. Überläufer oder Kriegsgefangene wurden nicht eingestellt! Es überrascht nicht, dass eine große Zahl von Artilleristen aus Böhmen - dem Land mit der längsten Tradition (siehe Hussitenkriege!) stammte (62% der Büchsenmeister). Im Unterschied zur Kavallerie und Infanterie, die in Friedenszeiten von Garnison zu Garnison "verschoben" wurden, kehrten die Artilleristen jeweils in ihre Garnison in Böhmisch Budweis (heute Ceské Budejovice/CZ) bzw. zu dem Übungsgelände in Moldauthein (heute Týn nad Vltavou/CZ, ca. 20 Km nördlich Budweis) zurück. Auch dies förderte den Zusammenhalt der Truppe.Die Geschütze wurden in den Zeughäusern (Wien, später Prag und Olmütz) aufbewahrt.  Für

die

Grundausbildung wurde der Rekrut einer Korporalschaft zugeteilt. Die

Macht der

ranghöheren Offiziere Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen war

bei der Artillerie

gegenüber anderen Waffengattungen eingeschränkt. In

Extremfällen wurden

Übeltäter mit Festungsarbeit bzw. Arrest bestraft. Die

größte Abschreckung war

die Drohung aus dem Korps ausgestoßen zu werden. Dies kam dem

Ausschluss aus

einer Familie gleich! Für

die

Grundausbildung wurde der Rekrut einer Korporalschaft zugeteilt. Die

Macht der

ranghöheren Offiziere Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen war

bei der Artillerie

gegenüber anderen Waffengattungen eingeschränkt. In

Extremfällen wurden

Übeltäter mit Festungsarbeit bzw. Arrest bestraft. Die

größte Abschreckung war

die Drohung aus dem Korps ausgestoßen zu werden. Dies kam dem

Ausschluss aus

einer Familie gleich! Jedes Brigadehauptquartier verfügte über eine Stätte für theoretische Ausbildung von Unteroffizieren, die Besten durften anschließend die Ausbildungsstätte des Korps in Budweis besuchen, wonach eine Ernennung zum Offizier möglich war. Die Offiziere wurden unter der Leitung eines Ober-Feuerwerkers und eines Professors ausgebildet. Der Lehrgang konnte bei Nichtbestehen der Prüfung wiederholt werden, der Offizier musste jedoch 5 Gulden an den Ober- Feuerwerksmeister zahlen. Die Büchsenmeister wurden an den Experimentiergründen und Schießplätzen in Moldauthein ausgebildet. Sie wurden an Originalgeschützen anstatt Miniaturkanone geschult. Nach und nach musste jede Funktion der Geschützbedienung erlernt werden, Schätzen von Distanzen, Bildung von Batterie etc. Es wurden auch richtige Manöver, bei denen die Zusammenarbeit mit der Infanterie geübt wurde, veranstaltet. Das Durchschnittsalter der Artilleristen lag bei 24 Jahren (bei den Niederländern 27). Die Verluste bei der Feldartillerie lagen bei 11,4% (vergleichbar mit Kürassieren und Dragonern). Auch die Desertionsrate war gering, was auf das gute allgemeine Klima bei dem Korps zurückzuführen ist. Relativ hoch waren die Verluste durch Gefangennahme (nur bei den Husaren lagen sie höher). Die Geschütze Das Bestreben Liechtensteins war, die Geschütze leichter und beweglicher zu machen, ihre Vielfalt zu reduzieren und gewisse Normen einzuführen. Um die Genauigkeit des Schusses zu verbessern wurde der Spielraum zwischen Rohrbohrung und Kugel (der "Wind") verringert, wozu auch die verbesserte Bohrtechnik beitrug. Das alte Verhältnis Bohrung/Kugeldurchmesser, das bei Kanonen 9:8, bei Haubitzen 8:7 betrug, wurde stufenweise bis auf 4,4 mm reduziert. Um das häufige Ausbrennen der Zündlöcher zu reduzieren, wurden Versuche mit eingegossenen Zündlochkernen aus Stahl oder Kupfer gemacht. Die Rohre wurden aus Bronze (100 Teile Kupfer, 10 Teile Zinn) gegossen.  Geschütz

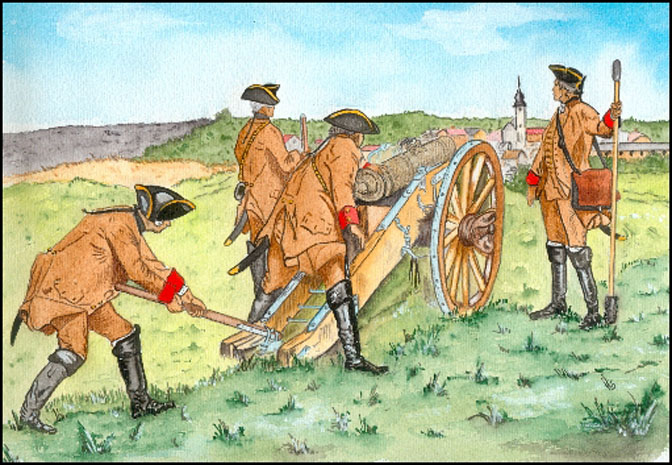

mit Mannschaft z. Z. Maria Theresias

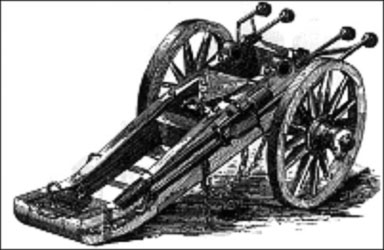

In Moldauthein wurden verschiedene neue Geschütze ausprobiert. Im Rheinfeldzug gegen Frankreich wurden den Regimentern probeweise 122 neue, leichte Feldgeschütze zugeteilt. Die Rohre wurden überwiegend in der Wiener Stückgießerei (Ebergassing) und im niederländischen Mecheln hergestellt. Die Rohre wurden nun aus dem Vollen gebohrt. Feldzeugmeister Anton Feuerstein v. Feuersteinberg führte nach ausführlichen Versuchen in den Jahren 1745 - 1750 ein neues Artilleriesystem ein. Die Vielfalt der Geschütze und Mörser verschiedener Kaliber wurde drastisch reduziert. Auch die Benennung wurde geändert. Nach dem neuen System waren: Feldgeschütze: 3-pfündig (früher Regimentsstück) Rohrlänge 114,7 cm 6-pfündig (früher Falkaune) Rohrlänge 151,5 cm 12-pfündig (früher Quartierschlange) Rohrlänge 191,2 cm Batteriestücke: 12-pfündig (früher Viertel- Karthaune) 18-pfündig (früher Nothschlange) 24-pfündig (früher halbe Karthaune) Dazu kamen noch 7 und 10-pfündige Haubitzen, die kürzere Rohre hatten. Nicht nur die Qualität der Geschütze und Bedienungsmannschaften wurde verbessert, auch die Quantität stieg im beschriebenen Zeitraum enorm. Im Jahre 1756 hatte die k. k. Feldartillerie insgesamt 202 Geschütze. Die Zahl stieg kontinuierlich und erreichte 1761/62 das Maximum von 580 Stück wobei die 3-pfündigen Regimentsgeschütze mit 44 bis 49% den größten Anteil hatten. Somit war die k. k. Artillerie im Siebenjährigem Krieg nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ der preussischen überlegen. Noch bei Molwitz 1741 hatten die Preussen 94 Geschütze gegenüber 54 kaiserlichen, bei Caslau im gleichen Jahr war das Verhältnis 80 zu 66. Dies änderte sich erst im Siebenjährigen Krieg. Bei Breslau standen 220 kaiserliche 138 preussischen Kanonen gegenüber, bei Hochkirch 340 gegenüber 200, bei Torgau 360 zu 320. Geschützlafette, wie sie bis 1809 verwendet wurde  Die

Lafetten waren

durchweg Wandlafetten. Auch hier achtete Liechtenstein auf

Vereinfachung und

Austauschbarkeit. Die Wände der Lafetten wurden auf eine Dicke von

einem

Kaliber reduziert (7,5 cm, beim Dreipfünder, 9,5 cm beim

Sechspfünder etc.),

mit Eisen verstärkt, das Holz mit dunkelgelber Ölfarbe, Eisen

schwarz lackiert. Die

Lafetten waren

durchweg Wandlafetten. Auch hier achtete Liechtenstein auf

Vereinfachung und

Austauschbarkeit. Die Wände der Lafetten wurden auf eine Dicke von

einem

Kaliber reduziert (7,5 cm, beim Dreipfünder, 9,5 cm beim

Sechspfünder etc.),

mit Eisen verstärkt, das Holz mit dunkelgelber Ölfarbe, Eisen

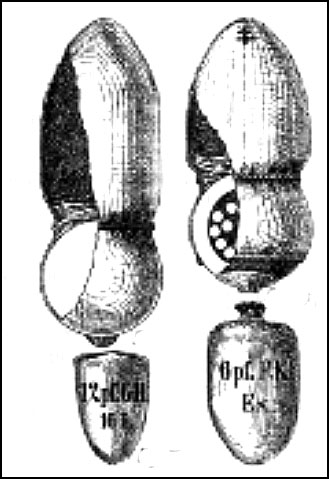

schwarz lackiert. Für die einzelnen Teile wurden Schablonen angefertigt, die alle Hersteller benutzen mussten. Die Achsen waren weiterhin aus Holz, deren Enden mit Messing beschlagen. Um das Geschütz besser auszubalancieren, wurde bei den 6- und 12-pfündern ein zusätzliches Paar weiter hinten liegender Schildzapfenlager montiert, auf die man das Rohr anhob wenn man die Geschütze über eine größere Distanz transportieren musste. Die Last wurde so gleichmäßiger zwischen den Rädern der Protze und der Lafette verteilt. Auch die Räder wurden normiert. Es gab nur 2 Durchmesser: für Feldkanonen, die siebenpfündige Haubitze und die Hinterräder der Munitionswagen 130 cm (Breite 5,7 cm). Für die Protzen und Vorderräder der Munitionswagen 91 cm. Für den Dreipfünder war das Rad zwar etwas überdimensioniert und schwer, was aber der Vorteil der Austauschbarkeit aufwog. Die Munition Patronen (Kugel mit Pulversack) 1828 - 1848  Das

Material der

Vollkugel war ausschließlich aus Gusseisen und wurde nach dem

Guss nochmals

überschmiedet. Das

Material der

Vollkugel war ausschließlich aus Gusseisen und wurde nach dem

Guss nochmals

überschmiedet. Die bereits bekannten Kartätschen wurden verbessert, es waren blecherne Büchsen, mit eisernen oder bleiernen Füllkugeln, der Zwischenraum mit Sägespänen ausgefüllt. Oben mit einem eisernen Deckel, unten mit einem hölzernen Treibspiegel versehen. Granaten (Hohlkugeln) wurden nur für Haubitzen benutzt. Die Entzündung der Sprengladung erfolgte durch hölzerne Brandröhren. Bei sogen. Concussions-Brandröhren kam das Feuer zur Sprengladung erst nach dem Aufprall, bei dem sich zwei Messingknöpfe lockerten, die vorher die Feuerausströmöffnung verdeckt hatte (Das sogen "Schrapnel" wurde bei der k. k. Artillerie erst in den 50ziger Jahren des 19. Jh. eingeführt). Liechtenstein schaffte auch das langsame, gefährliche Laden mit offenem Pulver ab. Schon früher wurden Versuche mit Pulverkartuschen aus Schweinsblasen gemacht. Nun wurden sie aus Leinen, das mit einem Schutzanstrich versehen war gefertigt. Welcher Schutzanstrich das war, ist nicht eindeutig geklärt. Die Kartuschen waren so wasserfest, dass sie 24 Stunden, ohne Schaden zu nehmen, im Wasser liegen konnten. Die Kartuschen wurden später mit der eingebundenen Kugel versehen und bildeten so eine gut handhabbare Patrone. Nicht nur, dass die Artillerie ihren eigenen Bedarf an Munition decken musste, sie hatte auch die Munition für Handfeuerwaffen der übrigen Armee sicherzustellen. Sie wurde auf Munitionswagen im Feld mitgeführt. Die Musketenpatronen waren zu je einem Dutzend abgepackt. Jeder Fußsoldat trug in seiner Patronentasche 36 Kugel- und 12 Schrottpatronen, jeder Kavallerist 12 Kugelpatronen. Die Wirkung der Geschosse Durch die bereits beschriebenen Fortschritte bei der Herstellung der Rohre und dem Pulver sowie größeren Kenntnissen über die Flugbahn steigerte sich auch die Wirkung der Geschosse. Die Ladungsquotienten waren bei Kanonen 1/3 bis 1/4, bei Haubitzen 1/6 bis 1/10. Auf 1000 Schritt konnte man mit Kanonen gegen ein Ziel von der Ausdehnung einer Kompanie 40 - 70%, bei Haubitzen 20 - 30% Treffer erwarten. Bei 1500 Schritt sank allerdings die Treffsicherheit auf 15 bzw. 2% herab. Die größte Schussweite, die in den Schiesstafeln angegeben war, betrug je nach Kaliber beim Kernschuss 200 - 500 Schritt, beim größten Aufsatz 1200 - 3000 Schritt. Die Durchschlagskraft eine 12-pfündigen Kugel betrug auf 800 Schritt 36 Mann, bei der 3-pfündigen 19 Mann und drang in gut gestampftes Erdreich 2,5 resp. 1,5 m tief ein. Innerhalb des Heeres war die Artillerie nach den Liechtenstein´schen Reformen nicht nur diejenige Waffengattung, die im Vergleich zu den anderen die größten Verbesserungen erfuhr, sondern auch jene, die während der Kriege die beständigste und tödlichste Wirkung hatte. Diesen hohen Standard konnte sie auch in den folgenden 100 Jahren halten. Es gibt unzählige Dokumente, in denen kaiserliche Generäle der Artillerie höchstes Lob aussprachen, so General Nádasdy nach Moys, nach der Schlacht bei Landshut General Laudon und viele andere. Anfang der Schlesischen Kriege hatte Friedrich II. von der kaiserlichen Artillerie keine gute Meinung. Berichten seiner Spione (Schmettau 1756) über die fortschreitenden Verbesserungen glaubte er nicht. Nach den ersten Gefechten des Siebenjährigen Krieges wurde er eines Besseren belehrt. Nach Kolin sagte er, dass nicht die kaiserlichen Soldaten sondern deren 250 gut postierte Kanonen die Schlacht entschieden haben. FM Daun hatte hier 84 Regimentsgeschütze und 78 schwere Kanonen durch das Terrain gut gedeckt aufgestellt, die Preussen konnten dem nur 76 Geschütze gegenüber stellen. Ab da hatte Friedrich eine sehr hohe Achtung vor der k. k. Artillerie, was er in vielen Gesprächen auch bestätigte. Unter anderem sagte er: "...Erröthen wir übrigens nicht, nachzuahmen, was wir in den Methoden unserer Feinde Gutes finden..." Friedrich II. ließ übrigens 1758/59 in Berlin 100 und in Breslau 30 Stück Zwölfpfünder und 20 Haubitzen nach österreichischem Muster giessen. Andererseits wurden die Instruktionen, die der König seiner Artillerie gab, in Österreich als mustergültig betrachtet. Die k. k. Artillerie zwischen 1772 und 1815 Die Geschütze selbst blieben - bis auf kleine Verbesserungen - im erwähnten Zeitraum unverändert. Mehrere große Änderungen traten jedoch in der Organisation der Waffe, der Taktik und beim Einsatz der Geschütze ein. Artillerist, 1805

Nach dem

Tode

Liechtensteins reorganisierte sein Nachfolger, Franz Ulrich Fürst

Kinsky die

Artillerie im Jahre 1772 wie folgt: Nach dem

Tode

Liechtensteins reorganisierte sein Nachfolger, Franz Ulrich Fürst

Kinsky die

Artillerie im Jahre 1772 wie folgt: - die Minier-Brigade und die Rosspartei wurden ausgegliedert - die Artillerie-Füsilier-Bataillone wurden aufgelöst, Mannschaften teils unter die Artillerie gestoßen - aus den 3 Artilleriebrigaden wurden Regimenter gebildet - neue Verpflegungs- und Adjustierungsvorschriften wurden erlassen. Gleichzeitig wurden die Chargenbezeichnungen geändert und denen der Infanterie angepasst (Oberstückhauptmann = Major, Stückjunker = Oberlieutenant etc.) Die Feldartillerie bestand nun aus 3 Regimentern zu je 16 Kompanien. Die Regimenter erhielten nun auch jedes seinen "Inhaber". In "Garnisonsartillerie" wurde die frühere Haus-Artillerie umbenannt. Sie war in 12 Distrikte aufgeteilt (nach der Okkupation Galiziens kam noch einer dazu) Diese Organisation blieb bis zum Ausbruch der Napoleonischen Kriege unverändert. Bereits 1781 wurden die Stände der Kompanien erhöht und war 1784 mit 100 Kanonieren und 50 Unterkanonieren normiert. 1786 wurde auch ein selbständiges Bombardier-Korps durch Abgabe der Oberfeuerwerker und Bombardiere der 3 Artillerieregimenter mit 4 Kompanien à 185 Mann gegründet. Es bediente die Mörser und Feldhaubitzen. 1790 wurde aus den im Geschützbedienungsdienste abgerichteten Soldaten wieder ein Artillerie-Füsilier-Bataillon gegründet (8 Kompanien). Es wurde jedoch 1802 wieder aufgelöst. 1803 wurde ein viertes Artillerieregiment gegründet, anschließend noch ein fünftes. 1812 wurde probeweise eine Raketenkompanie gegründet. Da sich diese leichte und bewegliche Waffe bewährt hatte, wurde das Regiment 1814 in ein reguläres umgewandelt, aus dem 1817 das Feuerwerks-Korps entstand. Im Jahre 1791 war der gesamte Stand der Artillerie 13.522 Mann,1802 bereits knapp 16.000 Mann. Was die Adjustierung betrifft, behielt die Artillerie ihre rehbraune Grundfarbe, die (Leder) Hosen waren jetzt jedoch weiß. Statt des Dreispitz wurde der sogen. "Corsehut" mit schwarzem Federbusch eingeführt (zwischen 1779 und 1798 wieder der Dreispitz). Die roten Aufschläge blieben unverändert, genau so wie die schwarzen Gamaschen bei der Mannschaft. Das Geschütz im Feldkrieg Bei Beginn der Kriege gegen die französischen Revolutionsheere war in der Monarchie die Lineartaktik in voller Blüte. Die französischen Heere bedienten sich jedoch einer völlig neuen Taktik. Tirailleure und Angriffskolonnen durchbrachen und kreuzten die schönen Linien der kaiserlichen und zwangen die Generäle zu Änderungen der alten Taktik. Somit war auch der bis dato übliche Einsatz der Artillerie passé. Eine Anpassung an die neuen Gegebenheiten erfolgte im kaiserlichen Heer allerdings erst 1809, nur bei den Kavallerie waren schon früher einige Kavalleriebatterien gebildet worden. Ab 1809 wurden nun Geschütze zu Batterien zusammengefasst - es gab Brigade Batterien, Kavalleriebatterien (die der Kavallerie und der Avantgarde zugeteilt wurden und bei denen die Mannschaft entweder beritten oder auf Geschütz und Protze befördert wurde) sowie Positionsbatterien, die einen Teil der Reserveartillerie bildeten und aus Geschützen mit größerem Kaliber bestanden. Die Brigadebatterien hatten ihre Einteilung bei den Brigaden, jede Division leichter- oder Linieninfanterie erhielt außerdem 2 dreipfündige oder 1 sechs- und 1 zwölfpfündiges Geschütz als "Unterstützungsbatterien". Außerdem gab es noch die Haupt- Dispositions-Reserve. Die ganze kaiserliche Streitmacht hatte ca. 400.000 Mann mit 792 Geschützen. Im Gefecht war nun die Artillerie eine selbständige, manövrierfähige Waffe. Sie begann auf weite Entfernung das Gefecht (meist blieb das Feuer ziemlich wirkungslos). Die Linien rückten vor und die Geschütze folgten sprungweise. Manchmal wurde sie von der vorrückenden Infanterie oder Kavallerie "maskiert" um - nach dem die gegnerische Infanterie vorgerückt war und die eigenen Truppen seitwärts auswichen - durch das konzentrierte Kartätschenfeuer auf kurze Distanz den Gegner zu vernichten. Mutiges Vorfahren gegen die feindlichen Linien auf nächste Entfernung bezeugt die Offensiveinstellung der damaligen Artilleristen. Man unterschied zwischen zwei Arten von Feuer: das Bataillonsfeuer, bei dem in bestimmter Reihenfolge geschossen wurde (zuerst die ungeraden, dann die geraden Geschütze nacheinander), und dem Einzelfeuer, wo jedes Geschütz von seinem Vormeister abgefeuert wurde, wenn er das Ziel in Treffdistanz wähnte. Die Offiziere kümmerten sich wenig um die Distanzen und Schusskorrekturen, dies überließen sie der durch langjährige Übung erlangten Geschicklichkeit ihrer Kanoniere. Der russische Marschall Suvorov, der die kaiserliche Armee bei Novi kommandierte, schrieb in seinem Tagesbefehl: "...die Artillerie ist frei, ihre Offiziere können schießen wohin sie wollen..." was wohl genügend sein großes Vertrauen in das Können der k. k. Artillerie ausdrückt. Auch während der Napoleonischen Kriege lieferten die Artilleristen viele Beispiele ihres Können und Mutes. Von den unzähligen Beispielen seien hier nur einige erwähnt. Im Gefecht bei Bienwalde (19.9.1793) hat Oberlieutenant Nieslinger, der bereits die meisten Kanoniere verloren hatte, mit den verbliebenen eigenhändig 3 Geschütze bedient und obwohl durch Kartätschenschrott im Gesicht verwundet sich gehalten und die gegnerische Artillerie zum Abfahren gezwungen. Einen Beweis seiner Geschicklichkeit gab Kanonier Sichert bei Feldkirch, als er den an der Spitze seiner Brigade reitenden französischen General Müller mit einer Vollkugel niederstreckte. Fälle, bei denen Kanoniere brennende feindliche Granaten, die in der Nähe gefallen waren, durch wegschleudern ungefährlich machten sind zahlreich belegt - Kanonier Andreas Pfundstein hat sogar eine, die in´s Pulvermagazin gefallen war, noch herausgeholt und in den nahen Bach geworfen. Ausharren im größten Kugel- und Kartätschenhagel, trotz Mangel an Mannschaft und Munition, Nichtaufgeben von beschädigten Geschützen und Zurückbringen von solchen, die sonst ohne Bespannung eine Beute des Feindes geworden wären kamen so häufig vor, dass sie zur Regel wurden. Diese Einsatzfreudigkeit der Artilleristen belegen auch die Zahlen der an sie verteilten Auszeichnungen. Nur in den Feldzügen 1792 - 1894 erhielten Angehörige des Artillerie Korps 46 goldene und 310 silberne Tapferkeitsmedaillen, der Feldzug 1799 brachte allein 6 goldene und 37 silberne Medaillen sowie zahlreiche Belobigungen und Geldbelohnungen. Nach der Schlacht bei Wagram erhielten nur zwei Personen das Kommandokreuz des Maria Theresien- Orden: der Chef des General-Quartiermeisterstabes und Oberst Karl Frhr. v. Smola, der Artillerie-Chef. In den Feldzügen 1793 - 1815 haben sich insgesamt 31 Artillerieoffiziere den Maria Theresia-Orden verdient. Die Artillerie in den Jahren 1816 bis 1859 Auch in diesen Jahren erfuhren die Geschütze keinerlei größere Änderungen. Auch die organisatorische Unterteilung der Artillerie veränderte sich nicht. Sie zählte damals 5 Regimenter (das 5. war in Pest stationiert) mit 90 Kompanien Feldartillerie, 5 Kompanien Bombardiere und 3 Kompanien des Feuerwerks-Korps., zusammen ca. 20.345 Mann, die über 200 Batterien verschiedener Kaliber bilden konnten. Seit 1848 bestanden auch Feldmörserbatterien. An dem Einsatz im Gefecht hatte sich seit den Napoleonischen Kriegen wenig geändert. In der Schlacht rückten die Brigadebatterien staffelförmig in Abteilungen von 3 - 4 Batterien auf ca. 700 Schritt in eine Linie vor, deren Flügel die vorgeschobenen Kavalleriebatterien bildeten und begannen ein lebhaftes Feuer. Wenn dieses erfolgreich war, rückten die Batterien auf 400 Schritt vor und gaben Kartätschenfeuer, während die eigene Infanterie bis auf die Höhe der Geschütze vorrückte. Gelang der folgende Angriff, avancierte die ganze Artillerielinie in die Stellung des Gegners und verfolgte ihn mit Kartätschenschüssen. Das Vorrücken der Batterien geschah gewöhnlich ohne Rücksicht auf das feindliche Feuer in dem die einzelnen Batterien im Galopp bis auf 200 - 400 Schritt an den Feind heranfuhr, rasch einige Kartätschenschüsse abgab und falls dieser zu weichen begann, wieder aufprotzte und das Ganze wiederholte. Um 150 - 200 Schritte vorzugaloppieren, halten, abprotzen und den 1. Schuss abzugeben benötigten die Artilleristen eine Minute (!) Im Krieg gegen das aufständische Ungarn 1848/49 kamen große Mengen an Artillerie zum Einsatz. Bei Szöreg hatte das V. Korps (20.000 Mann und 5.000 Pferde) 160 Geschütze zu Verfügung, auf 1.000 Mann entfielen also 6 Geschütze. Ein ähnliches Verhältnis bestand bei Temesvár (7 auf 1.000 Mann). Bei der Verteidigung besetzten die Batterien verschiedene Punkte. Die Geschütze standen in Schanzen, Erdbatterien u. Ä. In der Benützung von Terraindeckung waren die kaiserlichen Artilleristen sehr geschickt. Hervorragend bewährten sich die Raketengeschütze, welche auf Felsvorsprüngen, ja selbst auf Dächern oder Kirchtürmen aufgestellt wurden. Im Feldzug 1859 in Italien hatte die Artillerie wegen des bergigen Terrains wenig Möglichkeiten in Massen aufzutreten. Nur in der Schlacht bei Solferino am 24.6.1859 versuchten mehrere Batterien der Armee-Geschützreserve den vorgesehenen Offensivstoß des FZM Graf Wimpfen zu unterstützen. Die Franzosen, die bereits gezogene Rohre verwendeten, waren in Artillerie überlegen, beschossen die Linien der kaiserlichen bereits fleißig, bevor die eigenen Geschütze überhaupt in Aktion treten konnten. Im Gefecht bei Melegano am 8.6.1859 stand eine halbe Kavalleriebatterie unter Hauptmann Winterstein in einer flüchtig gebauten Erddeckung und wurde von 3 französischen Kanonen auf 1.400 Schritt beschossen, ohne das Feuer zu erwidern. Erst als der Feind auf 900 Schritt vorgerückt war, eröffnete Winterstein ein so wirksames Feuer, dass die 3 feindlichen Geschütze nach einigen Schüsse unbrauchbar (demontiert) waren. Der französische Angriff konnte erst nach dem 12 neue Geschütze aufgefahren waren, zur Geltung kommen. Winterstein wiederholte seine Taktik und wies die anschließend stürmenden Zuaven mit Kartätschen zurück. Die Artillerie von 1859 bis 1866 Nach mehr als einem Jahrhundert erfuhr die Entwicklung Mitte des 19. Jh. einen rasanten Fortschritt. Dieser zeigte sich vor allem bei den Geschützrohren. Gezogene Rohre - d. h. mit in die Innenwand eingearbeiteten "Zügen" - waren schon früher bekannt. Die Schweden hatten bei der Verteidigung von Klosterneuburg gezogene Falkonetlein eingesetzt, die solch einen sicheren Schuss erlaubten, dass es niemand wagen durfte sich näher als 300 Schritt der Stadtmauer zu nähern. Die Chroniken berichten auch von anderen Beispielen. Es handelte sich aber ausschließlich um kleine Kaliber die Bleikugeln verschossen. Die sächsische Artillerie hatte 1734 gezogene Hinterlader, die bleiummantelte Kugeln verschossen. Auch in Österreich wurde Jahrzehnte mit gezogenen Rohren experimentier, jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Die Franzosen waren die Ersten, die 1859 gezogen Vier- und Zwölfpfünder mit - allerdings mäßigem - Erfolg einsetzten (32 Batterien sogen. La Hitte Kanonen). In Österreich wurde dieses System zuerst mehr oder weniger kopiert und 1860 eine Probebatterie aufgestellt, bei der die glatten Rohre in gezogene umgearbeitet waren. In den nächsten zehn Jahren wurden mehrer Systeme erprobt. Bei der Artillerie eingeführt wurde letztlich nur das Schießwoll-Feldgeschütz System Lenk, mit dem Anfang der sechziger Jahre drei Regimenter ausgestattet wurden. Nach mehreren schweren Unfällen mit Schießwolle (Explosion von Magazinen in Wien, Verona und Pula) wurde dieses System nicht weiter verfolgt und die noch vorhandenen brauchbaren Geschütze als Exerzier-Geschütze belassen. Auf Empfehlung des Artillerie-Komitees wurde das Feldgeschütz M 1863 mit Bogenzügen in der Armee eingeführt das sich bereits im Feldzug 1864 gegen Dänemark bewährte. Die Eigenschaften dieses Modells waren so hervorragend, dass es in ganz Europa hoch geschätzt wurde  9-cm Feldgeschütz mit Protze