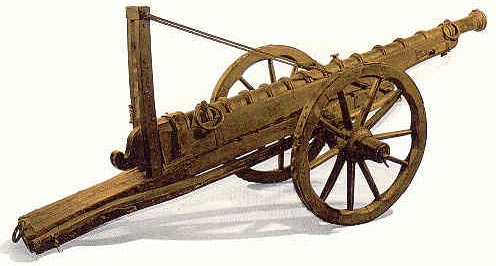

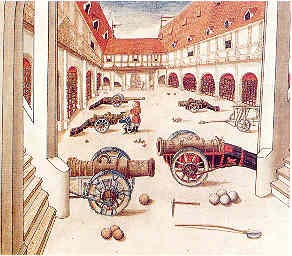

Titelbild des 1529 gedruckten, aber schon 1420 erschienenen Feuerwerksbuch

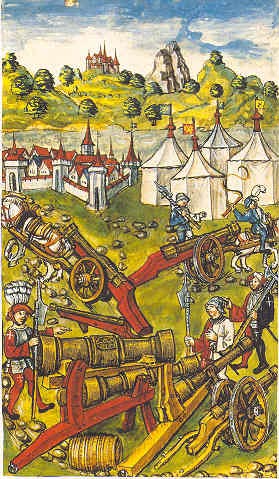

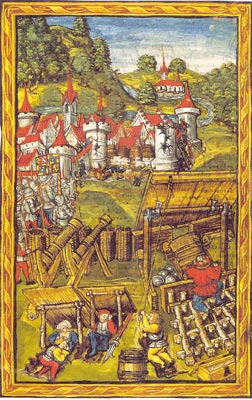

Als freie Reichsstadt hatte Augsburg sich gegen mancherlei Feinde und Neider zu erwehren. In großen Teilen waren die Regularien der Reichstädte Wehrverfassungen um sich gegen "Placker", später Raubritter genannt oder machthungrige Fürsten zu behaupten. Die Aufgebote waren der eine Teil, der andere die Künste der Büchsenmeister. Gerade in den Reichsstädten, hervorgegangen aus der Zunft der Glockengießer, waren diese Spezialisten sehr gefragt. Wer heute am Zeughaus vorbeigeht und die mächtigen Toren bewundert, oder Straßennamen wie "Katzenstadel" liest, kann erahnen, wie im späten Mittelalter die Stadt sich rüstete. Eine Vielzahl von Stein- und Wallbüchsen, Legestücke und Haubnitzen, Schlangen und Bombarden wurden in die Zeughäuser der Stadt verbracht und ein jeder Bürger wusste sich in der Lage selbst Kurfürsten die Stirn zu bieten.

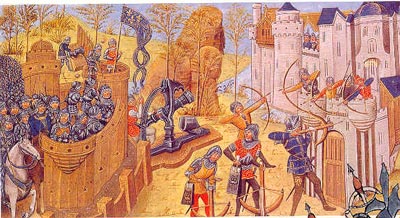

War doch die Kunst, über eine größere Distanz auf den Feind zu schießen, gerade für die spätmittelalterliche Stadt eine ihr auf den Leib geschneiderte Aufgabe:

Schmiede, Glockengießer, Schlosser, Wagner, Köhler, Büchsenmacher und noch eine Vielzahl weiterer Handwerker, ermöglichen es der Reichsstadt sich mit Feuerwaffen auszustatten und diese einzusetzen.

Grundbegriffe der Büchsenmeisterkunst:

- Kaliberlänge ist das Verhältnis von Rohrdurchmesser zur Rohrlänge. Die Kaliberlänge gibt an wie viele Rundkugeln von der Große des Rohrdurchmessers hintereinander in das Rohr passen würden.

- Schießen ist der direkte flache Schuss auf das Ziel. Angewandt bei Kanonen.

- Werfen ist der indirekte Bogenschuss auf das Ziel. Angewandt bei Mörsern.

- Ballistik ist die Lehre von den Bahnen eines geworfenen oder geschossenen Körpers. Man unterscheidet die Innenballistik, die Vorgänge im Rohr beim Schuss und die Außenballistik, sobald das Geschoß das Rohr verlassen hat.

- Progressives Pulver brennt langsam ab. Damit treibt man ein Geschoss aus einem langen Rohr.

- Degressives Pulver brennt schneller ab. Verwendet in einem "Mörser" oder bei leichten Geschossen.